Ausgehend von den Ausführungen von Gérard Klockenbring, beschreibe ich die Entwicklung des Geldes von seinen spirituellen Ursprüngen hin zu seiner heutigen Rolle als Instrument der Macht und des Profits. Das Geld galt ursprünglich als spirituelles Symbol für Opferbereitschaft und Freiwilligkeit in der Gemeinschaft. Im Laufe der Geschichte verlor es seinen spirituellen Wert und verkam zum Spekulationsobjekt.

Disclaimer: Glauben Sie nichts, denken sie selbst – Versuchen Sie ihre Meinungen, Vorurteile und Widerstände für einen Moment zurückzustellen – Versuchen sie sich mit den hier beschriebenen Begriffen und Ideen zu verbinden – Versuchen sie es auszuhalten, dass in diesem Text mehr interessante Fragen aufgeworfen, als langweilige Antworten gegeben werden – Vielen Dank!

Der Ursprung der Ökonomie liegt nicht im Tausch,

sondern in der freiwilligen Gegenseitigkeit

Der herkömmliche Gedanke, dass die frühe Wirtschaft auf Tauschhandel basierte, erfasst nach Einsichten von Klockenbring, nicht das Wesen ursprünglicher Gemeinschaften. Die wirtschaftlichen Ursprünge waren nicht vom Tauschhandel, sondern von magischen und spirituellen Prinzipien der Selbstversorgung geprägt. Gemeinschaften lebten in Harmonie mit der Natur, boten ihr Opfer dar und lebten in einem freiwilligen Einklang mit spirituellen Mächten. Die Wirtschaftsordnung war eine Art von freiwilligem Geben und Nehmen, getragen von Opfer und Verzicht, um eine Balance mit geistigen Kräften herzustellen.

Spirituelle Kräfte durch freiwillige Opfer

Die Bindung der Menschen an die magischen und spirituellen Kräfte der Natur war ein zentrales Motiv. Opfer und Entbehrung waren wichtige Elemente, um ein »inneres Vakuum« zu schaffen, in das sich spirituelle Kräfte herabsenken konnten. Diese Bindung zu den »Göttern« beruhte auf einer Art freiwilliger Gegenseitigkeit: Der Mensch entschied selbst, welche Fähigkeiten er entwickeln wollte, und die »göttliche Macht« gab ihm entsprechende Kräfte, wenn er dazu bereit war. Es war kein Zwang, sondern eine Art Partnerschaft mit den Göttern, die den Menschen Raum zur freien Entfaltung bot. Das Verhältnis zwischen Mensch und Gott war durch Freiwilligkeit geprägt, und der Mensch hatte die Freiheit, seine Fähigkeiten zu entwickeln und spirituelle Kräfte zu entfalten.

Zeichen statt Waren:

Die spirituelle Bedeutung von Gold und Silber

In den geschlossenen Gemeinschaften wurde das wirtschaftlich notwendige gemeinsam getan, um alle Mitglieder bestmöglich versorgen zu können – dazu brauchte man keine Tauschgeschäfte. Für den Handel zwischen den Gemeinschaften wurden von Tempeln »Zeichen« ausgegeben, häufig in Form von Gold oder Silber. Diese Materialien wurden deshalb herausgegeben, weil sie grade keinen materiellen, sondern einen spirituellen Wert besaßen. Die Gold und Silber-Symbole waren also selbst, im wirtschaftlichen Sinne, nichts wert, sondern sie dienten als Bewusstseinshilfe und »fließende Buchhaltung«, die die Gemeinschaftsleistung und die spirituelle Verbindung jedes Einzelnen klar machte. Dieses »Geld« wurde leihweise ausgegeben, um den Wirtschaftskreislauf »flüssig« und beweglich zu machen. Erreichten die Waren ihren Bestimmungsort, wurde das »Geld« geopfert, und kehrte damit zu den Tempeln zurück.

Das mysteriöse Wesen des Goldes

Gold ist ein Stoff, der weltweit in feinster Verteilung vorkommt, sozusagen „homöopathisch“ in der Erde, in der Athmosphäre und im Meer. Anders als andere Metalle, wie Kupfer oder Eisen, tritt Gold ursprünglich nicht in Klumpen oder Adern auf, sondern als überall verteilter feinster Staub. Die bekannten Goldadern oder Goldnuggets sind eher seltene Klumpenbildungen, als Ergebnis bestimmter chemischer Prozesse im Zusammenhang mit Eisen und Schwefel.

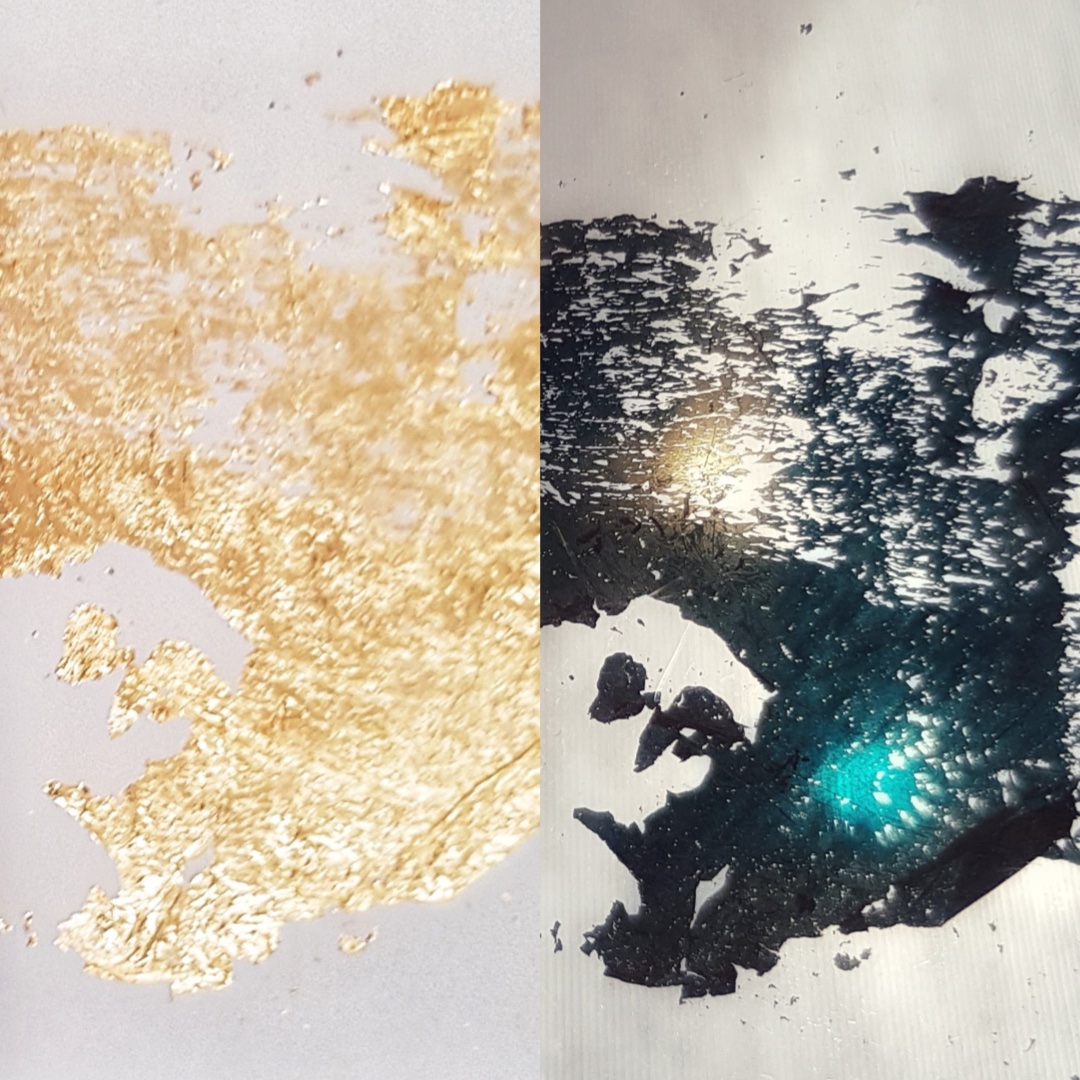

Gold hat eine besondere Verbindung zum Licht – es reflektiert das Licht mit einem warmen Glanz. Wenn Gold in hauchdünne Scheibchen geschnitten wird, reflektiert es golden, doch wenn Sonnenlicht hindurchscheint, zeigt es eine myteriöse smaragdgrüne Farbe.

Das physische Wesen des Goldes ist paradox: Es ist sowohl leicht und lichtnah als auch eines der schwersten Elemente im Periodensystem. Zudem ist es extrem dehnbar und stark – ein Gramm Gold lässt sich zu einem bis zu zwei Kilometer langen Faden ziehen und besitzt bemerkenswerte Zugfestigkeit. Damit vereint Gold gegensätzliche Eigenschaften wie Leichtigkeit und Schwere. Gold ist eine vermittelnde Kraft zwischen unendlicher Ausdehnung und starkem Zusammenhalt, zwischen Auflösung und Verhärtung, zwischen Geist und Materie. In dieser Polarität fließt es hin und her, so wie es im Wirtschaftskreislauf als Symbol den kreativen Fähigkeiten und den hergestellten Waren entgegenfließt.

Die römische Verwaltung: Ökonomie ohne Spiritualität

Im antiken Rom verdrängten staatliche Institutionen die spirituelle Praxis. Das Geld wurde nicht mehr geopfert, sondern durch Gesetze und staatliche Verwaltung kontrolliert. Der Fokus verschob sich von der spirituellen Ordnung hin zu menschlichen Normen. Die römischen Kaiser ließen sich als »göttlich« verehren und prägten ihre eigenen Bilder auf die Münzen. Sie sahen sich nicht mehr als Verwalter der göttlichen Ordnung, sondern ihrer persönlichen Macht. So verloren die Münzen ihren spirituellen Symbolwert und wurden Zeichen weltlicher Autorität. Dies war ein entscheidender Schritt zur modernen Wirtschaft, in der Geld und Besitz statt Gemeinschaft und Spiritualität die alltägliche Praxis prägen.

Das Wiederaufleben der

Geld-Bewusstseinsidee durch die Templer

Im Mittelalter versuchte der Templer-Orden, die ursprüngliche Bedeutung des Geldes als Bewusstseinsträger zu erneuern. Die Templer kontrollierten wirtschaftliche Ressourcen ohne eigenen Besitzanspruch und setzten das Geld zum Wohle der Allgemeinheit ein. Sie kauften Güter, verliehen und verschenkten sie für das Gemeinwohl, aber sie verkauften sie niemals. Dadurch entzogen sie die Güter dem Warenumlauf und der Macht einzelner. Sie etablierten stattdessen ein Wertesystem, das nicht auf den Handel und die Akkumulation abzielte, sondern auf die Bildung einer gemeinsamen Bewusstseinsbasis. Neid und Machtgier von Fürsten und anderen Machthabern, führten jedoch zur Zerstörung des Ordens.

Materialismus, Egoismus und Goldrausch

Wer das Gold also genauer betrachtet und in seinem Wesen wahrnehmen kann, erkennt: Gold ist ein edles Metall, es ist etwas Höheres und Spirituelles. Geht aber dem Menschen das Bewusstsein für diese spirituelle Bedeutung verloren, weil er sich in seinem Freiheitsprozess von höheren Zusammenhängen emanzipiert, um tief in die Materie einzutauchen, dann kann sich die Bedeutung des Goldes ins Gegenteil verkehren. Der im physischen verhaftete, vom metaphysischen getrennte Mensch wird zum Egoisten. In der äußeren körperlichen Welt steht der Mensch nur noch vor Einzelheiten, die keinen größeren oder höheren Zusammenhang mehr erkennen lassen, weil die Verbindung mit dem Kosmos verloren ist.

Der Mensch fängt an, sich nur noch mit sich selbst, seinem privaten Nutzen und seiner Bequemlichkeit zu befassen – die Gemeinschaft, das Gemeinwohl, die Umwelt werden uninteressant. So wie es die Römer zum ersten Mal in der Geschichte machten, macht es heute der Egoist: er nutzt das Gold oder das Geld nicht mehr für die höhere Ordnung, sondern für die eigene Macht. Und weil das so gut funktioniert, entsteht eine Goldverehrung, ein regelrechter Goldrausch, in dem der einzelne Versucht an immer mehr Gold/Geld zu kommen, um Macht über andere ausüben zu können.

Der Wahnsinn dieses Materialismus wird an der industriellen Goldförderung besonders deutlich. Menschen riskieren in Goldminen ihr Leben, mit monströsen Maschinen wird die Erde in gröbstem Ausmaß vergewaltigt, um ihr das Gold zu entreissen, nur um es dann wieder in einem Keller, in einem Tresor, tief unter der Erde wegzusperren. Da ist es schon ein Segen, dass es das 20 mal häufiger vorkommende Silber gibt, dass für die selben Zwecke gebraucht werden kann und so das Gold ein wenig entlastet.

Die Illusion des Goldes als Ware

Das Verständnis von Gold als reines Wertsymbol ging weiter verloren, als die Goldwährungen im 19. Jahrhundert institutionalisiert wurden und sich die Wirtschaft vom Wert der Waren ablöste. Mit der Einführung der Goldwährung in England im Jahr 1816 wurde dem Geld ein vermeintlich bleibender Wert zugeschrieben. Geld begann, als Ware zu gelten, was zu spekulativen Prozessen führte. Die ursprüngliche Gegenseitigkeit der Wirtschaft wurde in ein System des Besitzes und der Macht transformiert, das heute Grundlage des Kapitalismus ist.

Das Geld verselbständigte sich, und Arbeit und Waren wurden zum Mittel, um Geld zu erlangen. Diese Entwicklung ist kritisch zu sehen, da Geld keinen eigenen Wert hat und nicht konsumiert werden kann – man kann Geld nicht essen, nicht anziehen oder darin wohnen. Geld arbeitet auch nicht. Auch unser modernes Geld, seien es Geldscheine oder Buchgeld, ist lediglich ein Zeichen für geleistete Arbeit und hergestellte Waren, aber es ist nicht selbst die Arbeit oder die Ware.

»Kommodifizierung« ist ein Prozess, bei dem Dinge, Ideen, Beziehungen oder Aktivitäten zu Waren gemacht werden, die auf einem Markt gehandelt und bewertet werden können. Das hat man mit dem Geld gemacht, man hat es zur Handelsware und zum Spekulationsobjekt gemacht. Diese Kommodifizierung des Geldes führt zu Illusionen und Ungleichgewichten im Wirtschaftsleben. Die Illusion der Wertbeständigkeit des Geldes verdeckt den Abbau und Verbrauch der Waren. Zinsen verschleiern die Tatsache, dass der Mehrwert des Geldes auf Kosten der arbeitenden Menschen erzeugt wird. Der Wert des Geldes löst sich zunehmend von realen Werten ab, wodurch eine solche Wirtschaft auf Illusionen und letztlich auf »Betrug« aufbaut. Eine wirtschaftliche Gesundheit beruht jedoch auf einem ausgewogenen Fluss des Geldes – dahingehend hat die heutige Wirtschaft die Balance verloren.

Die Lösung: Stärkung des Bewusstseins

und die Wiederentdeckung der Freiwilligkeit

Klockenbrings Perspektive bietet eine einzigartige Sichtweise auf die Ursprünge der Ökonomie und fordert eine Neuorientierung unserer Wirtschaft. Statt einer auf Konsumimsus und Profitmaximierung fokussierten Wirtschaft könnte die Erkenntnis der Vergänglichkeit aller Dinge – auch des Geldes – und die Wiederentdeckung der Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit die Grundlage für eine gerechtere und nachhaltigere Weltwirtschaft legen.

Klockenbring sieht die Lösung also in einer Stärkung des Bewusstseins, denn Bewusstsein ist essenziell. Nur durch sachliche Erkenntnis, die Neubestimmung der Begriffe und die Anerkennung des Zusammenwirkens von physischer und metaphsyischer Welt, kann das Problem des Mammons, der »abgründigen Hohlheit« und »saugenden Leere« im Inneren der Menschen, überwunden werden.

Der Freiheitsprozess: Ein Weg zu bewusstem Wirtschaften und gemeinschaftlicher Zukunftsgestaltung

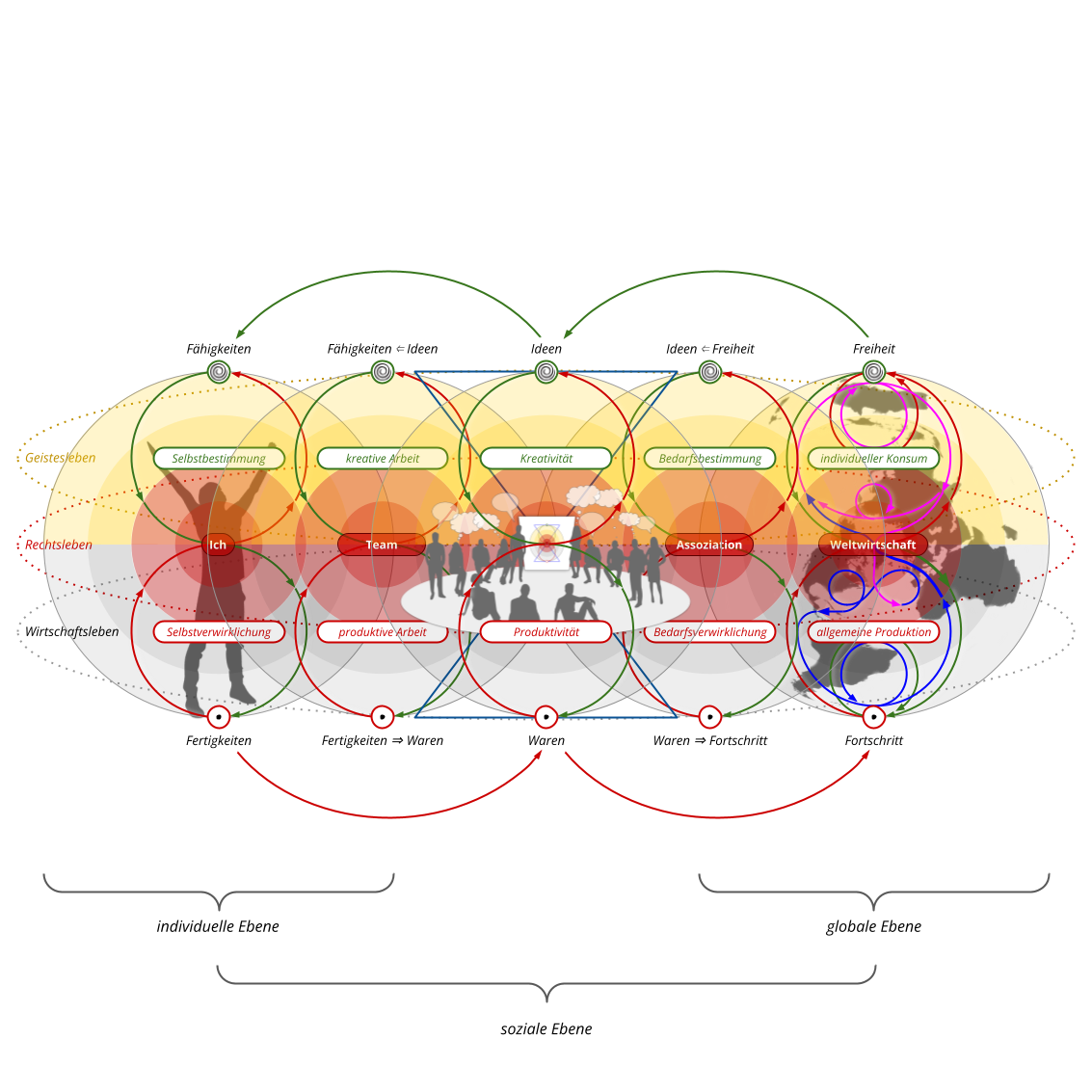

Der Freiheitsprozess ermöglicht es zielstrebig das hier angedeutete Bewusstsein zu entwickeln. Das Modell beschreibt drei Sphären des menschlichen Daseins: die individuelle, die soziale und die globale.

In der globalen Sphäre wird ein »zukunftsfähiges Wirtschaftsdenken« beschrieben, dass das Geld befreit und im Zusammenhang einer »kreativen Weltwirtschaft« wieder zu einem Bewusstseinsmittel und einer fließenden Buchhaltung macht. Der durch den Freiheitsprozess entwickelte Geldbegriff, macht es möglich, dass jedes für das Gemeinwohl sinnvolle Unternemen finanziert werden kann. Zinsen und Profitstreben werden unsinnig – keiner der logisch denken kann, wird sie noch brauchen.

Auf der individuellen Ebene beschreibt der Freiheitsprozess, wie der Mensch vom Egoisten zum schöpferischen Ich wird, wie er sich konkret aus dem Materialismus aufrichtet und befreit und sich – selbstbestimmt – mit dem Spirituellen verbindet.

Auf der sozialen Ebene beschreibt der Freiheitsprozess dann, wie die erwachsen werdenden Menschen gemeinsam etwas unternehmen, wie Unternehmen zu Orten und Zentren werden, in denen gemeinsam die Zukunft entwickelt und gestaltet wird.

Quelle:

Klockenbring 1974 = Klockenbring, Gérard: »Geld – Gold – Gewissen«, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1994, S. 6-29

Gérard Klockenbring, 1921 - 2004, stammte aus dem Elsaß. Er studierte protestantische Theologie und war in seiner Jugend als protestantischer Pfarrer tätig. Seit 1948 war er Pfarrer in der Christengemeinschaft in Straßburg und Paris.

vgl. auch:

Senf 2014 = Senf, Bernd: »Der Tanz um den Gewinn. Von der Besinnungslosigkeit zur Besinnung der Ökonomie. Ein Aufklarungsbuch.«, Metropolis-Verlag für Ökonomie, Gesellschaft und Politik GmbH, Marburg 2014, S. 152-200