Als »Asozialer Mechanismus« bezeichne ich einen Vorstellungskomplex, der sich unbemerkt in unseren Köpfen und damit über den Sozialen Organismus breit gemacht hat. Der Asoziale Mechanismus beherrscht das Denken und Handeln. Er erzeugt Verdrehung, Verwirrung, Unterdrückung, Gewalt und Krieg im Kleinen und im Großen, immer und überall. Er laugt die Erde und den Menschen aus – und er hat die Zukunft, das Ideale und Schöne, den Menschen als kreatives Wesen zum Sperrgebiet erklärt.

Die Herrschaft des Verstandes

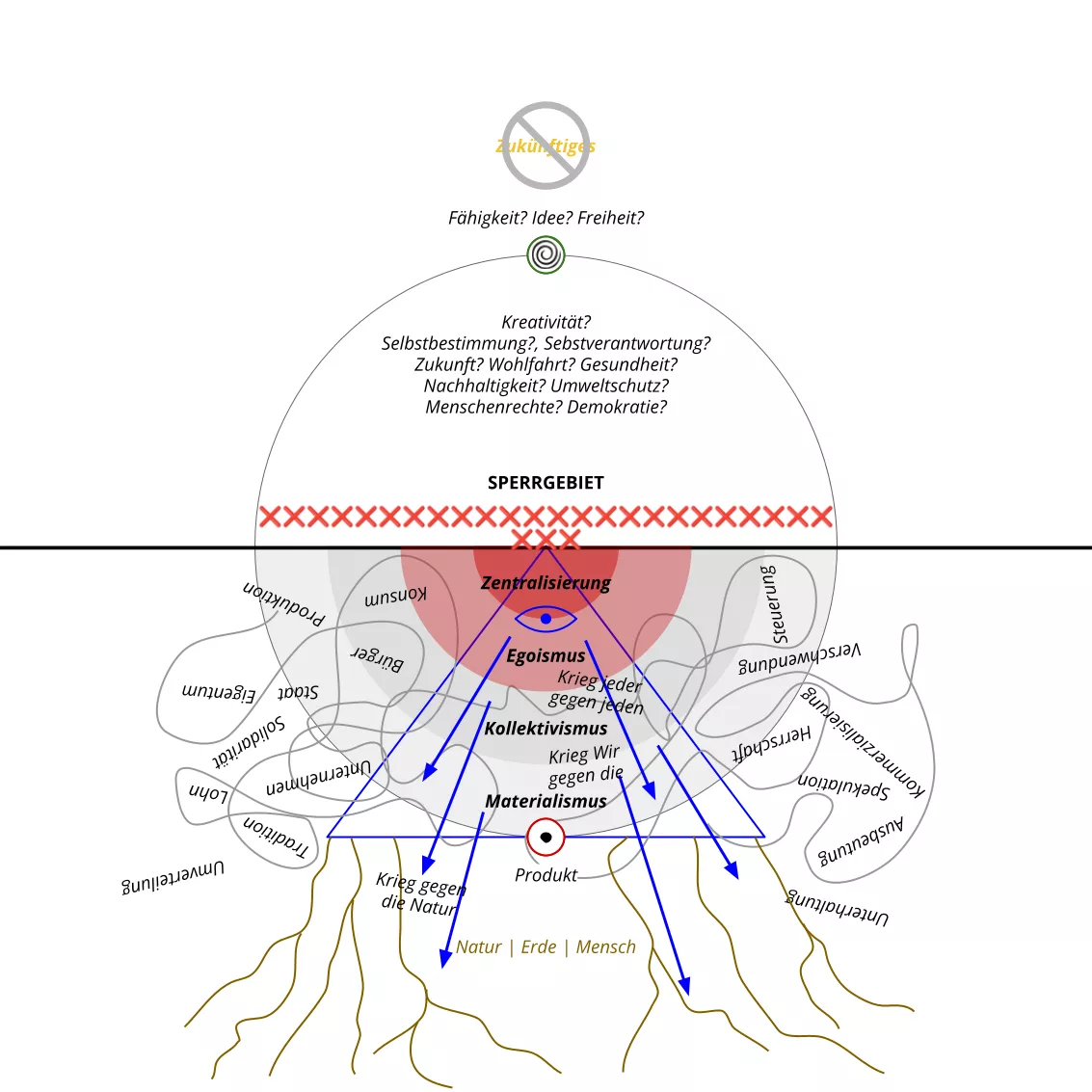

Der Begriff »Sozial« deutet darauf hin, wie Menschen ihre Beziehungen und das gesellschaftliche Leben bewusst so gestalten, dass ein Zusammenleben gut möglich ist. Dazu braucht es Fähigkeiten wie Interesse, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, Rücksicht, Höflichkeit, Verantwortungsbewusstsein. Asozial ist hier, ohne absprechenden Beiklang, als ein Verhalten gemeint, dass das Soziale stört. Mit Mechanismus ist eine Art Maschine gemeint, die störende Verhaltensweisen automatisch reproduziert. Der Asoziale Mechanismus wird im Diagramm (Abbildung 1) mit derselben Symbolik gezeigt, die oft verwendet wird, wenn es um geheime und globale Machtstrukturen geht, die die ganze Welt unter ihrer Kontrolle haben sollen. Ein zentrales Auge, an der Spitze einer Pyramide, als eine oberste und zentrale Macht, sei es eine irdische oder eine überirdische, die Erde, Natur und Mensch beherrscht – so wie es auf der Ein-Dollar-Note zu sehen ist.[1] Hier ist jetzt aber mit diesem Dreieckssymbol keine Verschwörung einer »globalen Machtelite« gemeint, sondern eine bestimmte Bewusstseinsstruktur, die in den Köpfen der allermeisten Leute – oft auch noch in meinem Kopf – vorherrschend ist.

Es gibt verschiedene Forschungsarbeiten, die zu dem Ergebnis kommen, dass sich das menschliche Bewusstsein in bestimmten Stufen weiterentwickelt. Diese Stufen-Entwicklung schlägt sich sowohl in individuellen Lebensläufen, in der Kulturgeschichte und der Organisationsentwicklung nieder. Die Forschungen belegen, dass sich in der modernen Zeit, seit der Aufklärung und der Industrialisierung, eine Bewusstseinsstruktur ausgeprägt hat, die ich kurz als »Verstand« bezeichne. Ken Wilber (US-amerikanischer Autor im Bereich Transpersonale Psychologie und Integrale Theorie) nennt diese Bewusstseinstruktur »Rational«[2], Clare Graves (US-amerikanischer Professor für Psychologie und Begründer der Ebenentheorie der Persönlichkeitsentwicklung) nennt sie »Traditionell, Modern«[3], Jean Gebser (deutsch-schweizerischer Philosoph, gilt als einer der ersten kulturwissenschaftlich orientierten Bewusstseinsforscher) »Mental, Rational«[4], Rudolf Steiner (österreichischer Philosoph und Begründer der Anthroposophie) »Verstandesseele«[5], und Friedrich Glasl (österreichischer Ökonom, Organisationsberater und Konfliktforscher) und Bernard Lievegoed (niederländischer Arzt, Sozialökonom und Anthroposoph) nennen sie »Differenzierungsphase«[6].

Der Verstand betrachtet und verarbeitet die Welt rein rational (in messbaren und zählbaren Einheiten), analytisch (zertrennend) und formal-logisch (schlussfolgernd). Der Verstand denkt in Gegensätzen (von entweder/oder) und er muss alles Definieren (feststellen). Durch diese Denkweise kann der Verstand die äußere materielle Welt beherrschen, und in ihr Stabilität, Sicherheit und Wachstum erzeugen. Um das zu erreichen baut er in der Regel formalisierte, hierarchisch und mechanisch organisierte Strukturen auf.

Dieses Verstandesdenken, ist die Denkweise, die heute vorherrschend und selbstverständlich ist. Wer so denkt, gilt als rational, sachlich, normal – sogar als vernünftig. Alles wird objektiv und technisch betrachtet. Der Verstand mag keine offenen Fragen, deshalb gibt es für alles, »laut einer Studie«, naturwissenschaftliche Antworten und Experten – das schöne, ideale, kreative, seelische und spirituelle wurde zum Hirngespinst erklärt.

Der Verstand herrscht durch »Materialismus«, »Kollektivismus« und »Egoismus« über die Welt, und ist damit die geheime Macht, die alles beherrscht. Geheim ist diese Macht, weil den meisten Leuten nicht bewusst ist, dass ihr eigenes Denken von dieser Struktur beherrscht wird und welche Auswirkungen das für ihre Realität hat. Die meisten Probleme, mit denen der Verstand sich konfrontiert sieht – Klimawandel, Armut, Massenmigration, Korruption, Energiekrise, Inflation, Krieg, Verschuldung, Gier, Geiz, Verantwortungslosigkeit, Massentierhaltung, Massenmord, Niedergang der Kultur (und mit dabei immer das Geldsystem) – sind jedoch das Ergebnis der eigenen verworrenen Denkgewohnheiten.

Abbildung 1: Asozialer Mechanimus

Materialismus

Diese Art zu denken kam erst seit dem 18. Jahrhundert, mit der systematischer werdenden Naturwissenschaft und im 19. Jahrhundert, mit der in Fahrt kommenden Industrialisierung, zur vollen Blüte. Die vielen Menschen, die durch die industrielle Revolution aus ihren natürlichen und dörflichen Lebensumständen gerissen wurden und in die neuen Fabriken kamen, waren stark in den Bann der monströsen, von Naturwissenschaftlern konstruierten, technischen Anlagen gezogen. Man erlebte sich selbst als das Zahnrad im Getriebe einer Megamaschine. Im Gegensatz zu den damals führenden Klassen, die die naturwissenschaftliche Denkweise oft nur als theoretische Überzeugung verinnerlicht hatten, orientierte sich das Leben der Proletarier, der besitzlos gewordenen Bauern und Bürger, an den Grundgedanken dieser Wissenschaft. Die Naturwissenschaft lehrte, im Gegensatz zur Kirche, dass der Mensch keinen geistigen Ursprung hat, sondern sich aus niederen Lebewesen entwickelt hat. Diese Vorstellung führte zu der Überzeugung, dass das gesamte Geistesleben, einschließlich Kunst, Religion, Moral und Recht, lediglich »Ideologie« ist – ein unwirkliches Abbild der materiellen Verhältnisse. Wer früher noch an Gott glaubte, glaubte jetzt an die Naturgesetze.[7] Und endlich ließ sich die Natur durch Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Medizin beherrschen, um die Verhältnisse zu verbessern.

Meine kürzeste Beschreibung für Materialismus ist: Alles ist aus der Materie entstanden, auch der Geist. Laut der Erzählung vom Urknall, ist angeblich diese gesamte Materie aus einem »Nichtspunkt« herausgeschleudert worden und hat sich, durch Naturgesetze gesteuert, zu dem Universum geformt, dass man heute meint zu kennen. Laut der Online-Enzyklopädie Wikipedia ist der menschliche Geist ein »Epiphänomen« der Materie – das bedeutet der Geist wird als eine unbedeutende Randerscheinung betrachtet, die irgendwie durch das zufällige »feuern« der Synapsen entsteht. Der Mensch wird auf eine »Psychologische Blase in einem Fleischroboter« reduziert.[8] Heute arbeiten die großen Technologiekonzerne der Welt daran, die Funktionen des Gehirns möglichst genau zu verstehen, damit man die Leute an das Internet anschließen und von künstlicher Intelligenz fernsteuern lassen kann. Das wäre dann sicher sehr viel kontrollierbarer, »nachhaltiger« und profitabler, als »wenn hier jeder macht was er will«.

Die menschliche Natur, der kreative und freie Wesenskern des Menschen, das was den Menschen wirklich ausmacht und verbindet, wird durch den Materialismus verneint. Überall strengt man sich deshalb gewaltig an, den Menschen (und damit auch sich selbst) und die Natur durch technokratische Mittel, durch mehr Technik und Verwaltung unter Kontrolle zu bekommen. So entstehen Streitigkeiten, die mit Gewalt ausgetragen werden und das ist der Krieg[9] »ich gegen die Natur und mich«. Der italienische Theologe Pietro Archiati formulierte diesen Zustand wie folgt:

Wenn die Menschen nur das Materielle erleben, dann müssen sie zunehmend gegeneinander leben, denn eine Grundeigenschaft von allem, was materiell ist, ist die Ausschließlichkeit.[10]

Kollektivismus

Der Materialismus bringt die Vorstellung von der Knappheit mit sich. Denn, wir scheinen hier alle auf einer großen blauen Kanonenkugel zu leben, die durch ein bedeutungsloses, endloses, kaltes und dunkles Nichts rast, während sie im inneren mit glühender Lava gefüllt, jederzeit droht durch die dünne Oberfläche zu zerbersten. Das ist nicht nur wegen der Raserei und der Explosionen fürchterlich, sondern auch, weil wir angeblich auf die knappen Ressourcen, die es auf der Steinkugel namens Erde gibt, angewiesen sind.

Dazu gibt es seit 1798 die Theorie, dass die Bevölkerung stärker wächst, als das verfügbare Nahrungsangebot, weshalb die Beschränkung des Bevölkerungswachstums unvermeidlich sei. Diese Beschränkung passiere zum einen »automatisch«, wenn die Nahrungsmittel knapp werden, denn dann brechen Hunger und Elend aus und die Leute sterben von alleine. Die andere Möglichkeiten seien Geburtenkontrolle oder Enthaltsamkeit. Diese Enthaltsamkeit könne durch knappe Löhne erzwungen werden, denn wenn es den Leuten nicht so gut gehe, würden sie sich nicht zu stark »reproduzieren«.[11] Das sind menschenverachtende Vorstellungen, die aber bis heute unreflektiert und selbstverständlich unter der Überschrift »Überbevölkerung« und »Ressourcenknappheit« verhandelt werden.

Solche Vorstellungen von der Knappheit oder anderen Lebensbedrohungen enden oft im Kollektivismus. Damit ist gemeint, der einzelne Mensch muss sich mit seinen ganz individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen in einer Masse anpassen und unterordnen, damit ein Überleben möglich ist. Dabei ist man sich einig, dass es Verhaltensregeln und zentralisierte Machtstrukturen geben muss, die die Masse unter Kontrolle halten. Wer aus der Reihe tanzt, sein eigenes Leben, statt des bloßen Überlebens, führen will, der wird zum Störenfried und leidet unter Anpassungsstörungen. Das Ich muss in der Vermassung untergehen und wird zum »wir« oder »man« runtergemacht.

Nun gibt es im Kollektivismus aber nicht nur ein Kollektiv, sondern es bilden sich viele verschiedene Gruppen heraus, die alle meinen, ihre jeweilige Ideologie[12] sei die richtige, um die Dinge in den Griff zu bekommen. Andere Gruppen, Glaubensrichtungen, Parteien, Mannschaften, Geschlechter, Nationen, Völker usw. die andere Vorstellungen haben, müssen dann bekämpft werden. Die Realität ist voll von diesen Widerstands- und Grabenkämpfen, Demos und Gegendemos, wobei die, die am lautesten sind und sich moralisch am meisten gefestigt fühlen, in der Regel die sind, die das Ganze, von dem sie meinen sie würden es retten, weiter in die Katastrophe treiben. Daraus wird dann der Krieg »Wir gegen die«.

Egoismus

Die große Fähigkeit des Verstandes ist es, sich tief in die Materie hineinarbeiten zu können und diese in allen Einzelheiten, bis auf die Ebene von Erbgut, Molekülen, Atomen, subatomaren Teilchen und Quanten zu durchdringen. Der Verstand atomisiert die Materie regelrecht. Die Technik und Industrie, die daraus erwachsen ist, hat großartige Leistungen vollbracht. Nur so war es möglich, die großen Fabriken und Anlagen aufzubauen, die dafür gesorgt haben, dass die Versorgung mit vielfältigen Produkten für sehr viele Menschen möglich wurde. Die Arbeitsteilung, die Spezialisierung, das Wissen und die Fähigkeiten konnten immer weiter entwickelt und aufgebaut werden. Den Menschen und die Natur auf die Materie zu reduzieren, hat großen Fortschritt und damit auch eine Weiterentwicklung der Freiheit ermöglicht.

Für das Naturwissenschaftliche Denken und vor allem für die Freiheit ist es eine Grundvoraussetzung, dass das menschliche Bewusstsein sich von der ganzen Wirklichkeit abtrennt. Nur das Ich, dass sich vom Ganzen und vom Kollektiv unterscheidet, kann auch eigene Erkenntnisse haben und eigene Entscheidungen treffen. Solange das Bewusstsein noch mit dem Wesentlichen, Sinnenhaften und Ideelen – mit dem Weltganzen – oder auch dem magischen und mythischen vermengt ist, ist kein Ich und keine Freiheit möglich. Die Trennung vom Ganzen bringt es mit sich, dass das »Ego« entsteht. Mit Ego ist hier nichts falsches oder schlechtes gemeint, sondern einfach nur ein Bewusstseinszustand, in dem der Mensch zunächst keinen Begriff mehr von der inneren, geistigen Wirklichkeit hat, sondern sich orientierungslos der äußeren materiellen Welt gegenübersieht.[13] Das Ego ist die auf das Außen gerichtete Seite des Ich.

In dieser Situation bleibt dem Ego erstmal nichts anderes übrig, als zu versuchen mit den äußeren Verhältnissen klar zu kommen. Aus diesen Verhältnissen ist logisch zu verstehen: Es gibt nicht genug für alle und tatsächlich ist sowieso alles sinnlos. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass man um seinen Platz, sein Stück vom Kuchen, sein Überleben konkurrieren muss, und das dabei alle Mittel recht sind, denn es gibt keinen Gott, keine Moral, keinen Sinn in der Welt, denn alles wurde ja aus dem Nichts herausgeschleudert und wird auch wieder im Nichts enden, wenn der Bewegungsimpuls des Urknalls nach Äonen versiegt. Deshalb kann man alles tun, was dem eigenen Nutzen und der eigenen Bequemlichkeit dient. Und da es kein Leben vor der Geburt oder nach dem Tod gibt, ist es auch egal, wie man den Planeten hinterlässt. Das nenne ich Egoismus.

Der Krieg jeder gegen jeden – und sich selbst

Der Egoismus ist dem heutigen Geld- und Zinssystem immanent, weil, die Geldbesitzer im Gegensatz zu den Arbeitenden oder den Warenbesitzern, immer im Vorteil sind. Wer mehr Geld hat, als er zum Leben braucht, hat immer die Möglichkeit, dieses Geld aus dem Wirtschaftskreislauf herauszuhalten. Dadurch entsteht ein Machtgefälle gegenüber denjenigen, die das Geld aktuell brauchen, um weiter zu kommen. Der Geldbesitzer kann bestimmen, wem er sein Geld leiht, wie hoch die Zinsen sein sollen und welche Sicherungen ihm übergeben werden sollen. Diese Art von »Investments« und »Spekulationen« gibt es heute in allen Größenordnungen: von milliardenschweren Aktiendeals, über den Investmentfonds bei der Sparkasse, bis hin zu den besten Rabattprozenten im Supermarkt. In dem bestehenden Geldsystem bedeutet aber der eigene Profit immer, dass das Geld umverteilt wird. Meist wird es leise und heimlich von denen die arbeiten müssen, zu denen die »ihr Geld arbeiten lassen« verteilt, um dann wieder etwas lauter aber in vergleichsweise kleinem Maßstab, von denen die angeblich zu viel Geld haben, zu den Bedürftigen transferiert zu werden.

Dieser Egoismus – das muss Ich mir mal klar machen – der endet im Krieg jeder gegen jeden: Denn wenn jeder immer nur nach seinem Schnäppchen, seinem Rabatt, seinem Zinsertrag, seinem Stück vom Kuchen giert, und meint er müsse dazu den anderen etwas wegnehmen, weil ja laut Ökonomen nicht genug für alle da ist, dann ist das ein permanenter Kriegszustand. Das ist ein richtiger Glaubenskrieg, weil jeder glaubt er kriegt nicht genug. Dieser Glaube daran, dass es nicht Genug gäbe, und die Aufgabe der Ökonomie wäre es, diese Knappheit zu verwalten, das ist die Grundannahme der Volkswirtschaftslehre.[14] Volkswirtschaft als »Lehre von der Knappheit« ist jedoch wahrscheinlich nicht mehr zukunftsfähig.

Aber grade, wenn es um Wirtschaft geht, werden immer wieder diejenigen zu Vorbildern hochgejubelt, die »Erfolgreich« sind und es zu viel Geld und Macht gebracht haben. Das sind Leute zu denen man gerne bewundernd aufschaut und sich wünscht, man selbst wäre auch so schlau und würde die geheimen Spielregeln des großen Monopoly-Spiels verstehen und für sich anwenden können. Das Internet ist voll von Finanzgurus, Investment-Spezialisten, Coaches für »finanzielle Bildung« und »passives Einkommen«, die das leichte Geld versprechen. Ja, aber wo kommt dieses Geld her? Von anderen, denen es dann fehlt! Das ist den meisten nicht bewusst oder einfach egal. Wenn diese Leute wirklich so »erfolgreich« sind, wie sie vorgeben, dann haben sie vor allem eines verstanden: wie man den Asozialen Mechanismus bedient, um für sich selbst daraus Profit zu schlagen. Was aber selten Verstanden wird ist, das es dieser Mechanismus in sich hat, dass immer da wo einer »gewinnt«, meist unsichtbar, ein anderer verliert. Wenn alle dieses Spiel mitspielen, dann gehöre Ich selbstverständlich auch immer wieder selbst zu den Verlierern, auch, wenn Ich mich als Gewinner wähne. Dieser im Geld- und Zinssystem verborgene Egoismus ist der »Krieg jeder gegen jeden« und damit auch jeder gegen sich selbst.

Ständiger gegenseitiger Zwang

Zwischen Egoismus und Kollektivismus entstehen zusätzlich besondere Spannungen. Viele Egos haben mehr oder weniger kluge Vorstellungen davon, wie man die vielen Probleme in der Welt lösen könnte: wenn nur alle Elektroauto fahren; wenn nur alle Biobananen kaufen; wenn nur alle mit der Bahn zur Arbeit fahren; wenn nur alle die Tiere die sie essen, selber schlachten müssten, usw. – dann wäre das Problem gelöst. Aber, das Ego, dass sich für so klug hält, der Masse vorschreiben zu können was das richtige für die anderen ist, ist selbst ja auch immer Teil verschiedener Kollektive und Gruppen, die ihrerseits von den Kontrollbestrebungen anderer Egos betroffen ist. So entstehen ständig Spannungen zwischen Einzelnen und Gruppen, weil man versucht sich gegenseitig irgendetwas aufzuzwingen.

Keine Lösung im Außen

Die Zukunft des Verstandes-Egos ist ziemlich aussichtslos, denn selbst wenn ihm eine Lösungsmöglichkeit vorgestellt wird, die jenseits der üblichen Vorstellungen liegt und grade deshalb vielleicht wirklich eine Lösung ist – und die im Freiheitsprozess vorgestellte Lösung erscheint mir durchaus hoffnungsvoll – dann kommt der Einwand, dass das alles nicht konkret, praktisch und realistisch genug sei. Das stimmt sogar, denn das Neue ist mit dem Verstand nicht zu bewältigen, weil es jenseits dessen liegt, was man bisher versteht. Oder es kommt der Einwand, dass die Sache nicht machbar ist, weil die anderen zu unterentwickelt, zu ungebildet, zu träge, zu gierig oder zu dumm sind – wobei man sich selbst aber ausschließt.

Aber das ergibt alles keinen Sinn: Man hat eine Lösung als ideal, gut oder richtig erkannt, erklärt aber dann das es unrealistisch sei und belässt deshalb lieber alles beim alten, womit aber der Untergang vorprogrammiert ist. Das ist nicht nur verantwortungslos, sondern es zeigt auch, dass die eigentliche Frage noch nicht erfasst worden ist. Denn es geht nicht darum, etwas im Außen zu ändern, ein System umzustrukturieren oder die Massen zu belehren und zu bewegen. Es geht darum, sich selbst, die eigenen Denk- und Verhaltensmuster, den eigenen Materialismus, Kollektivismus und Egoismus zu reflektieren, kritisch zu prüfen und sich, wenn nötig, davon zu befreien. Es geht darum sich selbst zum Anfang einer weltweiten, aber zunächst inneren Bewegung und Verwandlung zu machen – selbst zum Anfang eines ständigen Freiheitsprozesses zu werden.

Kein Problem, sondern ein Paradox

Insgesamt ist zu bemerken, dass Egoismus, Kollektivismus und Materialismus, eine große Verwirrung erzeugen. Wie die Abbildung 1 zeigt, sind die Inhalte, Unterschiede und Zusammenhänge der Begriffe nicht klar – auch den Experten nicht. Dieses Durcheinander ist aber gar kein Problem, sondern es ist ein Paradox. Der Ursprung des Wortes »Problem« ist ein griechisches Verb, das »vorwerfen, hinwerfen, vorlegen« bedeutet.[15] Ein Problem ist also etwas, das Ich mir vorlegen, in seine Einzelteile zerlege und diskutiere, um dann, logisch Schlussfolgernd, zu einer Antwort und zu zielgerichtetem Handeln zu kommen – das ist Verstandesarbeit. Bei praktischen und technischen Problemen kann man so zu einer Antwort finden, wenn die Einzelheiten rational und widerspruchsfrei sind.[16]

Das Geschehen um Kapitalismus, Wirtschaft, Arbeit und Geld ist aber irrational und voller Widersprüche, Verdrehungen und Verwirrungen. Das ist mir einmal sehr deutlich geworden, als ich einem Video von einem Finanzexperten in den sozialen Medien zusah, in dem er sich bitterlich über den Krieg beschwerte: »Ich beziehe klar Position: Ich bin gegen den Krieg! Krieg ist das furchtbarste. Krieg ist die Hölle. Im Krieg geht es nur um Geld, Macht und Ressourcen, nicht um Demokratie und Menschenrechte. Ich werde nicht kämpfen! Meine Kinder ziehen nicht in den Krieg!« Das Paradox dabei ist, dass dieser Mann sein Geld als Finanzberater damit verdient, tausenden Leuten zu erklären, wie sie durch »Investments« in Aktien, Kryptosysteme, Rohstoffe oder Edelmetalle aus ihrem Geld mehr Geld machen. Dort wird sogar mit Agrarprodukten gehandelt – aber über den Hunger in der Welt hatte er sich ja noch nicht beklagt.

Dieser Finanzexperte erzeugt durch seine Vorstellungen über Kapital und Geld, selbst den Kriegszustand, über den er sich so sehr beschwert. Der Zusammenhang scheint ihm aber nicht bewusst zu sein. Ich vermute das sich da etwas unbewusstes abspielt. Es bleibt unhinterfragt, was Geld, Arbeit, Wirtschaft, Kapital und Kapitalismus und deren Folgen jetzt sind und erst recht was sie im eigentlichen Sinne sind. Das muss unbewusst bleiben, weil sonst die eigene Identität, das Geschäftsmodell und die Existenzgrundlage in Frage stehen würden. Damit würde das kritische hinterfragen der herrschenden Verhältnisse zur existenziellen Krise. Deshalb braucht es vielleicht diese Art der Selbsttäuschung, bei der Ich mich bewusst gegen den Krieg engagiere, und unbewusst den Krieg verursache. Hier läuft auf der psychischen Ebene etwas schief. Das Denken wird durch unreflektierte Selbstverständlichkeiten, Gefühle und Annahmen beherrscht und verwirrt. Deshalb ist das kein Problem, sondern ein Paradox.

Das Wort »Paradox« kommt ebenfalls aus dem griechischen und bedeutet etwas widersinniges und widersprüchliches.[17] Solange das Denken durch unbewusste Widersprüche, aufgrund unklarer Begriffe, beherrscht wird, gibt es keine Möglichkeit für eine Lösung, denn das Denken, dass versucht das »Problem« zu lösen, verwirrt sich immer wieder selbst, weil ihm seine eigene Verwirrung nicht klar ist. Der Quantenphysiker David Bohm schrieb zu Problem und Paradox:

Es muss jedoch betont werden, dass keine Auflösung des Paradoxons möglich ist, solange es als Problem behandelt wird. Im Gegenteil, das »Problem« kann nur wachsen und in ständig wachsenden Verwirrungen ausufern. Denn es ist ein wesenhaftes Merkmal des Denkens, dass das Gehirn an einem Problem arbeiten wird, bis es eine Lösung gefunden hat, …[18]

Ein Paradox als Problem zu bearbeiten, es nur mit dem Verstand und mit materialistischen Erklärungsansätzen in den Griff kriegen zu wollen, ist so, als würde man versuchen ein Feuer mit Benzin zu löschen. Der Asoziale Mechanismus wird, von jedem Einzelnen, der sein eigenes vom Verstand beherrschtes Denken nicht kritisch hinterfragt, ständig wieder erzeugt und erhalten. Zur Lösung muss Ich selbst mein Denken langsam lockern, beweglich machen und weiterentwickeln.

Was ist konkret zu tun?

Das Denken steckt fest in materialistischen, kollektivistischen und egoistischen Vorstellungen, die im 19. Jahrhundert alle einmal ihren guten Grund hatten, die aber für das 21. Jahrhundert nicht mehr geeignet sind. Als diese Vorstellungen schon Anfang des 20. Jahrhunderts obsolet wurden, weil sich mit der Globalisierung der Industrie, der Institutionalisierung der Zentralbanksysteme und der Buchgeldschöpfung die im Freiheitsprozess beschriebene kreative Weltwirtschaft herauszubilden begann, hätte man bereits weiter Denken müssen. Über den Verstand hinaus, zur Vernunft kommen: vom realistischen zum kreativen, vom quantitativen zum qualitativen, vom Wachstum zur Entwicklung, vom mechanischen zum organischen, vom rationalen zum integralen, von der Analyse zur Synthese und vom formal logischen zum kosmologischen.

Das ist nicht passiert und trotzdem sind die Ideale von der kreativen Weltwirtschaft und vom Sozialen Organismus wirksam. Sie brechen sich Bahn, denn sie wollen Realität werden. Wenn man aber keine Begriffe von dem hat, was da wirksam ist, weil man mit dem Denken in seinen alten Vorstellungen feststeckt, dann kollidiert man ständig mit der Wirklichkeit und kommt nicht mehr voran. Das ist, als würde man das neuste iPhone mit Windows 2.0, dem Computer-Betriebssystem von Microsoft aus dem Jahre 1987, betreiben. Das Betriebsystem, also die Begriffssysteme die angewendet werden, sind völlig veraltet. Deshalb können Begriffe, die z.B. Abbildung 1 zeigt, in ihren Qualitäten zwischen Außen/Innen/Dazwischen, zwischen Produktivität/Kreativität/Unternehmer, zwischen Produktion/Konsumtion/Geld, zwischen produktiver Arbeit/kreativer Arbeit usw. nicht klar unterscheiden werden. Wenn der Unterschied nicht klar ist, entstehen Verwirrung und Durcheinander. Die Dinge werden ins Gegenteil verdreht. Zusammenhänge sind nicht mehr erkennbar, die Orientierung geht, trotz einer immer weiter wachsenden Anzahl von Details, verloren. Die Verwirrung der Spezialisten ist mittlerweile so groß, dass Diskussionsrunden, in denen es um die Zukunft des Ganzen geht, oft einer intellektuellen Massenkarambolage gleichen.

Sie wissen, was ein Spezialist ist. Das ist ein Mensch, der immer mehr und mehr weiß über immer weniger – sein Forschungsbereich verengt sich immer mehr und er soll immer mehr in die Tiefe gehen.

Und ein vollkommener Spezialist ist ein Mensch, der alles weiß – über nichts![19]

Das bedeutet auch, die mit dem Freiheitsprozess vorgeschlagene »Weltlösung«, lässt sich nur verwirklichen, wenn man aufhört die Verantwortung für den Schlamassel auf Regierungen, Banker, Milliardäre oder andere Machteliten zu schieben. Ganz im Gegenteil sind diese Leute die besten Mitarbeiter der Freiheit und der Zukunft, denn sie treiben das Verstandesdenken oft so absurd auf die Spitze, dass man kaum noch darüber hinwegsehen kann, wie es an seine Grenze gekommen ist. Diese Mitarbeiter der Freiheit winken mit dem Zaunpfahl, sie stoßen uns mit der Nase auf die Wurzel des »Problems«.

Anfangen auf-zu-hören

Das in meinen anderen Artikeln gezeichnete Bild von der kreativen Weltwirtschaft erlebe ich – und auch viele Teilnehmer meiner Seminare – als elegant und einfach, obwohl es sehr komplexe Volks- und Weltwirtschaftliche Zusammenhänge verdeutlichen kann. Außerdem lässt sich die Schönheit der Aufgabe von Industrie und Wirtschaft, die Schönheit des Entwicklungsprozesses der Menschheit hin zur Freiheit durch Fortschritt erahnen.

Dieses Idealbild ist bereits Wirklichkeit, was aber durch den Asozialen Mechanismus verdeckt wird. Deshalb ist die Lösung nichts, was man durch Aktivismus, durch irgendwelche äußeren Aktionen oder konkretes Tun erreichen kann. Wenn das Ideal bereits Teil der Wirklichkeit ist, die Realität aber nicht diesem Ideal entspricht, muss man sich fragen, ob die eigenen Gewohnheiten, Bequemlichkeiten, Vorstellungen und Handlungen nicht völlig gegen die Wirklichkeit, besonders die des sozialen Organismus, laufen.

Am Ende und damit am Anfang ist es also wichtig, nicht weiter mit dem Verstand vorzugehen und weiter mehr Einzelheiten zu produzieren und alles noch genauer wissen und kontrollieren zu müssen. Es geht nicht darum zum Spezialisten zu werden. Stattdessen kommt es auf die Qualität an. Es kommt darauf an, das Wesentliche zu begreifen, dass in Geld, Arbeit und Wirtschaft, und auch im Menschen, seiner Kreativität und Freiheit verborgen liegt. Dann braucht man auch nicht so viele komplizierte »Begriffe«, denn die Wirklichkeit ist im eigentlichen Sinne ganz einfach. Die Lösung liegt in einer Bewusstseinserweiterung, die aber keine quantitative Erweiterung, sondern eine qualitative Erweiterung ist, was eine Intensivierung des Denkens bedeutet.[20] Insofern ist das, was in der Krisenlage der Menschheit heute zu tun ist, erstmal mit dem Tun aufzuhören und ins Denken zu kommen, um auf das zu hören, was jetzt wichtig ist. So kann eine neue Qualität des Denkens entwickelt werden, aus der auch eine wirklich neue Qualität des Tuns folgen kann. Mit dieser Absicht und zu diesem Zweck wurde der Freiheitsprozess entwickelt.

Fußnoten

[1] Lietaer 1999, S. 113-115

[2] Laloux 2015, S. 17-31

[3] Beck/Cowan 2014, S. 365-406

[4] Gebser 1986, S. 144-146

[5] Steiner GA

[6] Glasl/Lievegoed 1993, S. 55-70

[7] Steiner 1919, S. 33-50

[8] Eisenstein 2012, S. ???

[9] Köbler 2022, S. 282

[10] Archiati 2007, S. 10

[11] Malthus 1798, S. 52-71

[12] Ausformulierte Leitbilder, Ideen, Erkenntnisse und Werte von sozialen Gruppen oder Organisationen, die diesen zur Begründung und Rechtfertigung ihres Handelns dienen.

[13] vgl. »Sündenfall und Vertreibung aus dem irdischen Paradies«, Genesis 3,1-13; 3, 22-24

[14] Siebert/Lorz 2007, S. 16-17

[15] griech. probállein (προβάλλειν) ‘vor-, hinwerfen, (eine Aufgabe) vorlegen, zur Besprechung vortragen’ https://www.dwds.de/wb/Problem (Abruf 18.7.2024 18:00 Uhr)

[16] Bohm 1996, S. 122 f.

[17] Paradoxon n. ‘wirklich oder scheinbar widersinnige bzw. auffallende, sonderbare Behauptung […] von griech. parádoxos (παράδοξος) ‘der gewöhnlichen Meinung zuwiderlaufend, wider Erwarten, unvermutet, auffallend, sonderbar, seltsam’, https://www.dwds.de/wb/Paradox (Abruf 18.7.2024 18:30 Uhr)

[18] Bohm 1996, S. 126

[19] Archiati 2007, S. 24

[20] Gebser 1986, S. 209