Für die Zukunft ist es notwendig, nicht in Schubladen, sondern in lebendigen Prozessen zu denken, um konkrete und zeitgemäße sozialökonomische Begriffe zu entwickeln und das Geld zu befreien.

Herkömmliche Soziale Dreigliederung

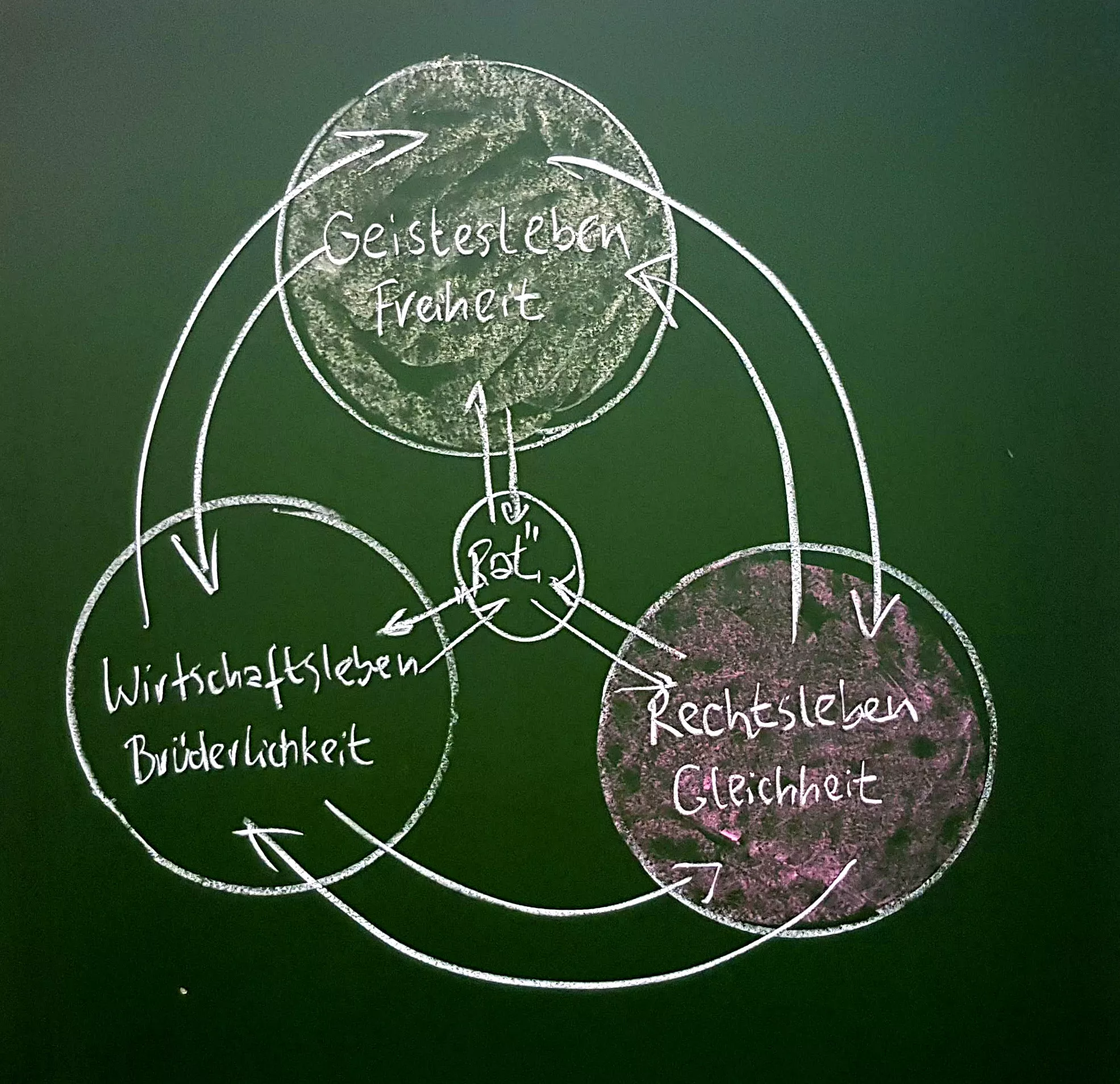

Die »Soziale Dreigliederung« ist ein von Rudolf Steiner in den Jahren 1917–1922 ausgearbeitetes Leitbild für eine zukunftsfähige gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung. Rudolf Steiner beschreibt viele wichtige Unterschiede und Zusammenhänge und differenziert den Sozialen Organismus in reichen Details. Für viele beginnt die »Dreigliederung« mit der Unterscheidung des sozialen Ganzen in Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben.

Das Geistesleben soll sich am Ideal der Freiheit orientieren und beinhaltet die Wissenschaft, die Kunst und die Weltanschauung, aber auch z.B. das Bildungswesen, das Gesundheitswesen oder die Medien. Es hat die Aufgabe, die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen zu freien Entfaltung zu bringen.

Das Feld des Rechtslebens soll sich am Ideal der Gleichheit orientieren. Hier soll die Schaffung und Einhaltung einer demokratischen Rechtsordnung passieren. Die grundlegende Aufgabe ist, die allgemeinen Menschenrechte zu schützen und sicherzustellen, damit wir unsere Rechte und Pflichten selbst bestimmen können – auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch.

Das Feld des Wirtschaftslebens orientiert sich am Ideal der Brüderlichkeit und wird oft in Produktion, Konsumtion und Zirkulation (Handel) unterschieden. Wobei die Bedürfnisse und deren Erfüllung idealerweise in sogenannten Assoziationen – in Verbünden von Produzenten, Konsumenten und Geldgebern – beraten werden sollen.[1]

Abbildung 1 – typische Darstellung der Sozialen Dreigliederung

Bildhaftes Prozessdenken statt Schubladendenken

Das heute meist vorherrschende Verstandesdenken, welches die Dinge rational und analytisch betrachtet, neigt leicht dazu, in Schubladen zu denken. Die Versuchung ist groß, alles in drei Kästchen mit der Aufschrift Geistesleben, Rechtsleben oder Wirtschaftsleben einzusortieren. Das Unterscheiden ist zwar ein wichtiger Anfang, aber es reicht nicht aus, um einen Organismus zu beschreiben der im lebendigen Prozess ist – darum handelt es sich aber. Wirtschaft und Gesellschaft sind nicht mechanisch oder systematisch – sie sind organisch (in lebendiger Entwicklung) und systemisch (es wirken unsichtbare und komplexe Zusammenhänge).

Wesentlich ist deshalb der Prozess, die Lebendigkeit und die Entwicklung des sozialen Ganzen – die Arbeitsprozesse und Geldprozesse in ihrer Wechselwirkung. Die meisten bildhaften Darstellungen vom sozialen Organismus zeigen aber nur, sich mehr oder weniger überschneidende Glieder, wobei kaum eine Darstellung genauer sichtbar macht, welche Prozesse sich innerhalb und zwischen diesen Gliedern abspielen. (siehe Abbildung 1)

Rudolf Steiner wies im Nationalökonomischen Kurs darauf hin, dass Vorstellungen vom sozialen Ganzen nur in beweglichen Bildern begriffen werden können:

Darauf beruht die große Schwierigkeit, die besteht beim Bilden von volkswirtschaftlichen Vorstellungen; denn Sie können gar nicht anders volkswirtschaftliche Vorstellungen bilden, als lediglich indem Sie etwas bildhaft auffassen. Begriffe gestatten Ihnen gar nicht, den volkswirtschaftlichen Prozeß zu erfassen, Sie müssen ihn in Bildern erfassen. Das ist dasjenige, was heute nun von aller Gelehrtheit außerordentlich unbequem empfunden wird, wenn irgendwo gefordert wird, daß etwas übergehen soll aus der bloßen Abstraktheit der Begriffe in die Bildhaftigkeit. Wir werden aber niemals eine wirkliche Volkswirtschaftswissenschaft begründen können, ohne daß wir zu bildhaften Vorstellungen übergehen, ohne daß wir also in die Lage kommen, uns die einzelnen volkswirtschaftlichen Detailprozesse bildhaft vorzustellen und sie so vorzustellen, daß wir im Bilde selber etwas Dynamisches drinnen haben und wissen, wie solch ein volkswirtschaftlicher Detailprozeß wirkt, wenn er so oder so gestaltet ist.[2]

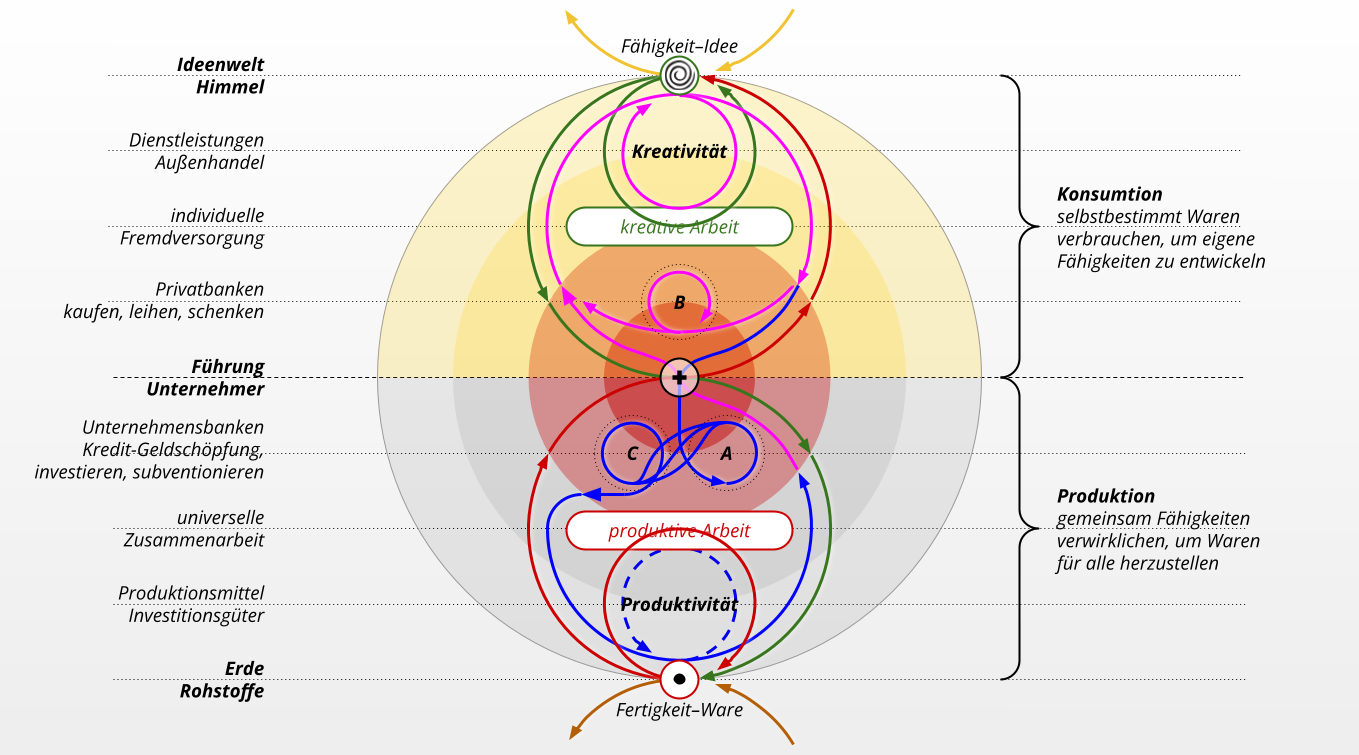

Rein intellektuelle und sprachliche Beschreibungen reichen also nicht aus. Mit dem Freiheitsprozess hat sich deshalb ein grafisches Modell und eine didaktische Methode entwickelt, die die volkswirtschaftlichen Begriffe und Prozesse, aber auch die Begriffe und Prozesse der individuellen Entwicklung zur Freiheit und die der daraus folgenden Unternehmensentwicklung, in einem elegant einfachen Diagramm abbilden kann (siehe Abbildung 2). Diese Darstellungen sind auf den ersten Blick schematisch und klar abgrenzend. Damit kann der Verstand meist etwas anfangen. Auf den zweiten Blick und wenn »Ich« mich darauf einlasse, ermöglichen die Kreisbilder vom Freiheitsprozess ein imaginatives und lebendig-prozesshaftes Denken. Damit kommt die Vernunft ins Spiel. Außerdem drückt sich in den Bildbegriffen das Grundprinzip der Schöpfung aus, das sich überall widerspiegelt. Der Freiheitsprozess zeigt diese Selbstähnlichkeit und die damit verbundenen komplexen Zusammenhänge.

Abbildung 2 - Freiheitsprozess mit den eineinander verwobenen Gliedern und konkreter Darstellung der Prozesse

Aktualität der Sozialen Dreigliederung

Die Arbeits- und Geldprozesse im sozialen Organismus haben sich Anfang des 20. Jahrhunderts verwandelt. Neben der Globalisierung der Wirtschaft, begann sich die Buchgeldschöpfung herauszubilden. Durch den ersten Weltkrieg gerieten die Golddeckungen der europäischen Währungen und damit auch ihre Werthaltigkeit im Welthandel in die Krise. Das alles führte zu neuen Bedingungen, einer neuen Weltwirtschaft, die nur gedeihen kann, wenn sie als Ganzes, das keine Außengrenzen hat, verstanden wird. Es braucht also Begriffe, die, statt in volkswirtschaftlichen, in weltwirtschaftlichen Zusammenhängen und für das neue Geldwesen stimmen.

Deshalb begann Rudolf Steiner selbst im Jahre 1922, Kritik an seiner bisherigen »Dreigliederung« zu üben. Mit dem »Nationalökonomischen Kurs« machte er einen neuen Ansatz, um zeitgemäße volkswirtschaftliche Begriffe herauszuarbeiten. Er war selbst der Meinung, dass seine bisherige »Dreigliederung« nicht mehr zu realisieren war.

Denn der Zeitpunkt, wo man das, was in den “Kernpunkten der sozialen Frage” steht, realisieren sollte, der ist vorüber für Mitteleuropa. Der ist in dem Augenblicke vorüber gewesen, als jener starke Valutaniedergang eingetreten ist, der der deutschen Wirtschaft völlig die Hände bindet.[3]

Sie müssen bedenken: als die Dreigliederung zuerst genannt worden ist, standen wir noch nicht vor den Valutaschwierigkeiten von heute; im Gegenteil, wäre damals die Dreigliederung verstanden worden, so hätten sie nie kommen können. Aber wiederum stand man vor der Unmöglichkeit, daß die Menschen so etwas in wirklich praktischem Sinn verstanden. [...] Und so liegt heute die Sache so, daß man sagen muß: Spricht man heute wiederum zu Persönlichkeiten, wie Sie es sind, so kann man nicht mehr in denselben Formen sprechen wie dazumal, sondern heute ist eine andere Sprache notwendig. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt in diesen Vorträgen hier geben möchte. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man heute nun wiederum über die Fragen zu denken hat, namentlich, wenn man jung ist und man noch mitwirken kann an dem, was sich einmal in den nächsten Zeiten gestalten muß.[4]

Damit war wahrscheinlich nicht gemeint, dass alles zuvor in fünf Jahren zur Dreigliederung gesagte zu verwerfen sei, sondern dass eine neue Art der Beschreibung notwendig ist.

Rückwärts in der Zeit

Das Wirtschaftsdenken unter Anwendung des Freiheitsprozesses geht deshalb der Frage nach, ob eine Orientierung am Nationalökonomischen Kurs und den in den letzten 100 Jahren dazu weiterentwickelten Gedanken, zielstrebig zu zeitgemäßen Wirtschaftsbegriffen führt. Zu Begriffen, die Aspekte der klassischen Dreigliederung enthalten, die aber weit darüber hinausweisen, weil sie konkret zeigen, wie zukunftsfähige Unternehmen, Arbeit und Wirtschaft und vor allem das Geld richtig begriffen werden können.

Die meisten Leute, die anfangen sich mit der sozialen Dreigliederung zu befassen, beginnen mit ihren Studien weit in der Vergangenheit, bei Rudolf Steiner. Was Steiner dazu hinterlassen hat, ist sehr umfangreich, weshalb es Manchem schwerfällt darüber hinwegzukommen. Außerdem sind Steiners Beschreibungen manchmal nur anfänglich, und das müssen sie auch sein, denn der Soziale Organismus ist ja nicht fertig. Wenn es wirklich um einen Organismus geht, dann ist dieser lebendig und entwickelt sich weiter. Er ist also heute anders als vor 100 Jahren. Und wenn es wirklich um die Freiheit geht, kann es nicht sein, dass ein Rudolf Steiner vorschreibt, wie die Sache zu sein hat, sondern dann muss »Ich« mir schon selbst die Mühe machen, das Ganze zu begreifen.

Meine Entwicklung des Freiheitsprozesses ist wohl deshalb rückwärts in der Zeit verlaufen, wobei meine Begegnung mit Johannes Stüttgen (* 24. Januar 1945 in Freiwaldau im heutigen Tschechien) ein Schlüsselmoment war. Ich hatte das Glück, Stüttgen in zahlreichen Gesprächen und Seminaren persönlich zu erleben. So bin ich einem ganzen Begriffskomplex näher gekommen, um darin wirkliche Lösungen für die Zukunft zu finden. Stüttgen, der von Joseph Beuys (* 12. Mai 1921 in Krefeld; † 23. Januar 1986 in Düsseldorf) zu seinem Meisterschüler ernannt wurde, entwickelt die Ideen von Beuys, den »Erweiterten Kunstbegriff«, die »Soziale Plastik« und die »Direkte Demokratie«, in seinem Werk weiter. Wesentlichen Einfluss auf das Werk von Beuys hatte Wilhelm Schmundt (* 10. Januar 1898 in Metz; † 23. April 1992 in Hannover), dem Beuys auf dem Achberger Jahreskongreß 1973 begegnete und ihn später »unseren großen Lehrer« nannte.[5] Schmundt arbeitete seit 1950 an Aufsätzen und Studien zur Sozialen Dreigliederung von Rudolf Steiner (* 25. oder 27. Februar 1861 in Kraljevec, damals Kaisertum Österreich, heute Donji Kraljevec in Kroatien; † 30. März 1925 in Dornach bei Basel). In seinem Hauptwerk »Der soziale Organismus in seiner Freiheitsgestalt« (erste Auflage 1968) entwickelte er erstaunlich zeitgemäße und klare Begriffe vom Sozialen Organismus.

Ein komplexes aber einfaches Bild vom Ganzen

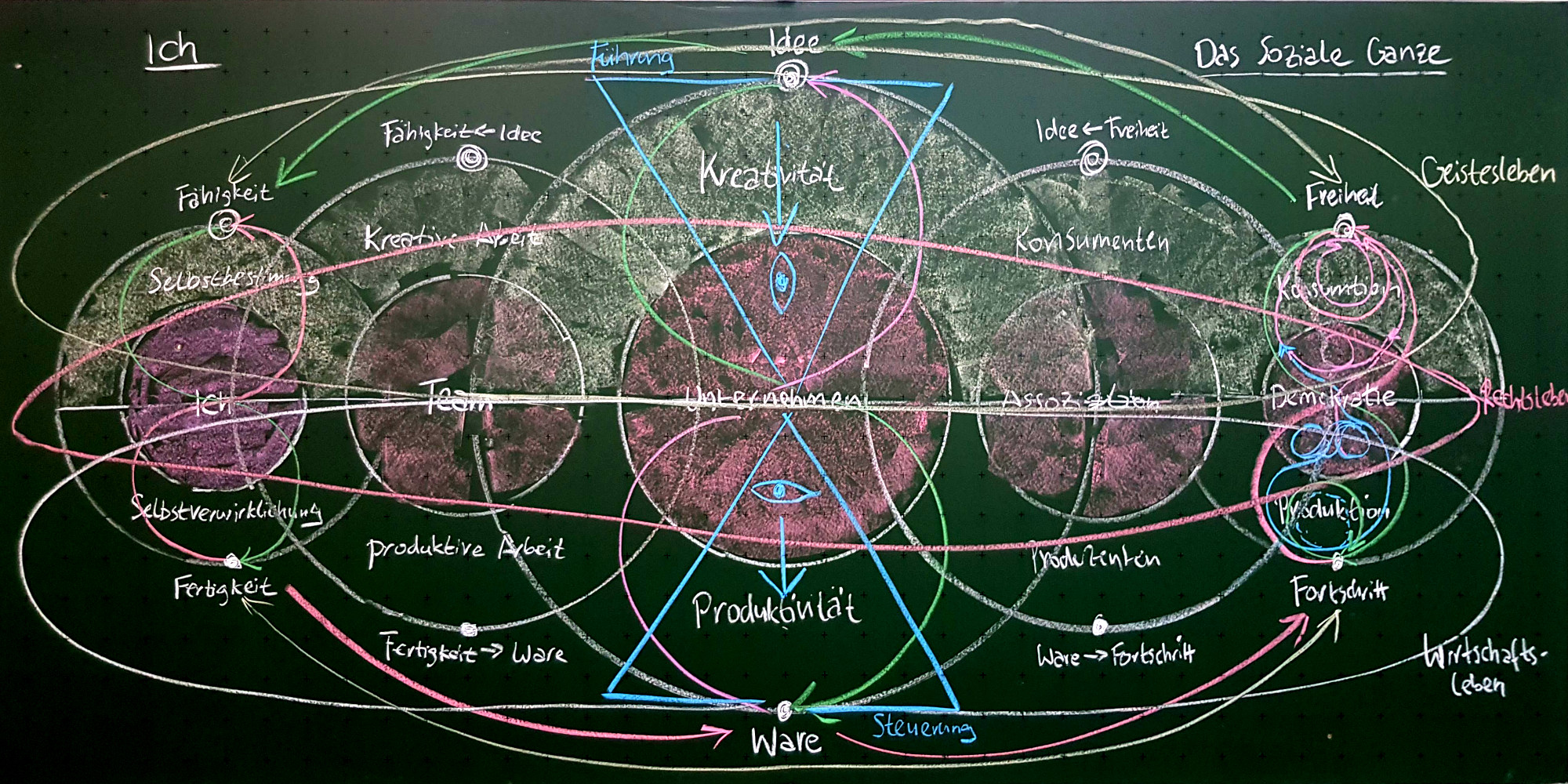

Was sich daraus entwickeln konnte, ist der Freiheitsprozess. Das ungewöhnliche am Freiheitsprozess ist, dass er die oft getrennt voneinander dargestellten Glieder von Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben zu einem Bild vom Sozialen Organismus vereint, und das in diesem Bild die wesentlichen Prozesse klar dargestellt werden können. Zusätzlich zeigen die Bildbegriffe vom Freiheitsprozess immer wieder die Selbstähnlichkeit des sozialen Organismus, zum schöpferischen Wesen des menschlichen Ich, und der für die Zukunft notwendigen Unternehmensentwicklung. (siehe Abbildung 3)

Abbildung 3 - Ich, Team, Unternehmen, Assoziation und das Ganze in einem Zusammenhang von Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben

Quellen

[1] Isler 2022 = Isler, Rudolf: »Das volkswirtschaftliche DENKEN. Erläuterungen und Beiträge zum Nationalökonomischen Kurs von Rudolf Steiner«, Verlag am Goetheanum, Dornach 2022, S. 22

[2] Steiner 1922a = Steiner, Rudolf: »Nationalökonomischer Kurs. GA 340, Zehnter Vortrag, 2. August 1922, Dornach«, , 1922, S. 149

[3] Steiner 1922b = Steiner, Rudolf: »Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. GA 305, 2. Ausgabe 1979, 28. August 1922, Oxford«, , 1922, S. 205

[4] Steiner 1922a = Steiner, Rudolf: »Nationalökonomischer Kurs. GA 340, Erster Vortrag, 24. Juli 1922, Dornach«, , 1922, S. 14 - 15

[5] von Plato 2003 = von Plato, Bodo: »Anthroposophie im 20. Jahrhundert. Ein Kulturimpuls in biographischen Porträts«, Verlag am Goetheanum, Dornach 2003, S. 719 - 720