In einer Zeit, in der der Niedergang von Unternehmen und Wirtschaft immer deutlicher wird, stellt sich erneut die Frage nach dem wahren Sinn des Wirtschaftslebens. Geht es nur darum Profite zu erwirtschaften oder gibt es einen tieferen/höheren Zweck? Dieser Artikel ist der Versuch, das Bild von der »kreativen Weltwirtschaft« und dem »freien Geld« so kurz wie möglich zu zeichnen. Dabei wird klar, dass der wirkliche Sinn von Unternehmen, Arbeit, Wirtschaft und Geld die Freiheit, im Sinne der freien Entfaltung des kreativen Potenzials der Menschen, ist.

Abbildung: KI generiertes Bild von einer gedeihenden Wirtschaft und Gesellschaft

Die vier Grundlegenden Begriffe zum Verständnis der »kreativen Weltwirtschaft« und des »freien Geldes« sind: Unternehmen, Arbeit, Wirtschaft und Geld. Zu jedem dieser vier Begriffe wird im Folgenden mit dem Freiheitsprozess ein Diagramm entwickelt. Die vorgestellten Diagramme und Texte beschreiben sehr komplexe weltwirtschaftliche Zusammenhänge in einfachen Bildern und Texten. Einfach heisst dabei nicht, dass die Sache hier unzulässig vereinfacht ist, sondern dass sie wirklich so einfach ist – sie ist aber nicht leicht zu verstehen.

Was die Sache schwer macht, sind die viel zu komplizierten und nicht wirklichkeitsgemäßen volkswirtschaftlichen Theorien, die seit Jahrzehnten gelehrt und nicht in Frage gestellt werden. Deshalb ist es eine gute Übung, diesen Text möglichst unvoreingenommen zu lesen. Das bedeutet, alle Vorstellungen von Arbeit, Geld, Wirtschaft und Unternehmen, die man an sich herumträgt, zumindest für die Dauer der Auseinandersetzung mit diesem Text einmal schweigen zu lassen.

Da die Beschreibung der Weltwirtschaft hier ganz ungewöhnlich und kurz ist, kann man sie vielleicht nicht sofort verstehen. Wahrscheinlich entstehten mehr Fragen als Antworten. Und das ist auch gut so, denn das bedeutet es ist wirklich neu und trägt damit die Möglichkeit einer wirklichen Lösung für die Zukunft in sich.

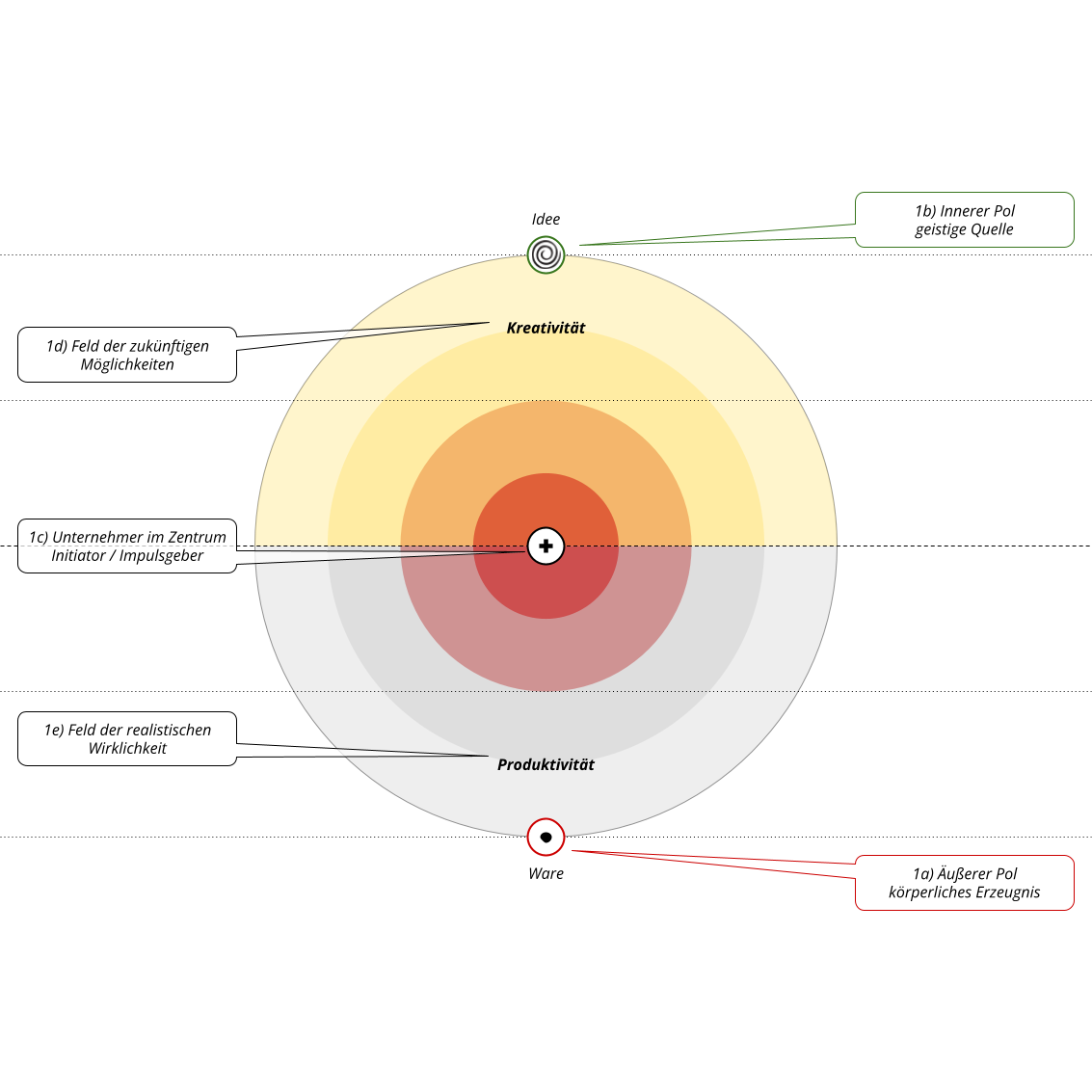

Abbildung 1: Unternehmensbegriff

1) Unternehmen als sinnvolle Initiative

Im Freiheitsprozess symbolisiert die Grundform des Kreises das Unternehmen als Ganzes. Jedes Unternehmen hat eine produktive Außenseite (untere schwarze Hälfte) und eine kreative Innenseite (obere gelbe Hälfte). Dazwischen, im roten Feld, wirkt der Unternehmer – das ist schon das ganze Bild vom zukunftsfähigen Unternehmen.

Am äußersten Pol (Abb. 1a) der Außenseite steht die Ware oder das Produkt, also das, was beim Unternehmen »unten« herauskommt. Die Ware ist das körperliche Erzeugnis der unternehmerischen Tätigkeit, die hier auf die Erde und auf den Punkt gebracht wird – daher wird der »Warenpol« als Punkt dargestellt.

Eine Ware entsteht nicht auf zufällige oder natürliche Weise, sondern weil Menschen an der Natur arbeiten – sie wirken in die Natur und formen die natürlichen Stoffe zu Waren um. Ist diese Arbeit nicht bloß instinktiv (wie beim Jäger und Sammler), dann geht ihr ein geistig-kreativer Vorgang voraus. Bevor irgendwer etwas arbeitet, etwas unternimmt, muss derjenige von dem was er machen will, eine Idee gehabt haben. Die Idee ist deshalb der innerste Pol (Abb. 1b), die geistige Quelle des Unternehmens – daher wird der »Ideenpol« als Spirale dargestellt.

Der einzige Sinn eines Unternehmens ist es, Bedürfnisse zu erfüllen. Es geht nicht um Gewinne, sondern darum, zu erkennen, was gebraucht wird, um es dann herzustellen. Der Unternehmer (Abb. 1c) ist derjenige, der vernünftig darüber nachdenkt, welche Bedürfnisse noch unerfüllt sind, und der die Initiative ergreift, um das zu ändern. Er steht im Zentrum zwischen den beiden Polen, zwischen Idee und Ware, zwischen Kreativität und Produktivität. Der Unternehmer ist derjenige, der aus dem Feld der zukünftigen Möglichkeiten (Abb. 1d) das Richtige erfasst und sich daran macht, es zu realisieren (Abb. 1e). Die Position des Unternehmers im Zentrum ist ein wesentlicher Kreuzungs- und Umwendungspunkt – deshalb wird dieses Zentrum als Kreuz dargestellt. Der Unternehmer steht in diesem Mittelpunkt als Medium und Initiator. Er ist es, der zu Beginn der Unternehmung die Energie aufbringt, den Impuls gibt, um mit etwas Sinnvollem anzufangen. Deshalb wird das Feld des Unternehmers als rote Fläche dargestellt – das Rot ist ein Symbol für die notwendige Wärme und Willenskraft.

Für das weitere Verständnis ist es nochmals sehr wichtig, den Gedanken zu wiederholen, dass der Sinn des Unternehmens nicht der Gewinn (Profit, Erwerbsprinzip), sondern die Erfüllung von wirklichen Bedürfnissen (Benefit, Gemeinwohl) ist. Sich den Gewinn vom Unternehmen »wegzudenken«, ist innerhalb der bestehenden Dogmen schwer, aber es muss sein – es ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit. Unternehmen, die Waren herstellen, bloß weil man damit Profit machen kann, die aber nicht wirklich gebraucht werden – so wie es heute oft der Fall ist – sind unwirtschaftlich, denn sie verschwenden Werte. Das sind eigentlich »Un-Unternehmen«, und wenn das die meisten machen, dann ist es Misswirtschaft.

Im Folgenden wird dagegen das Bild vom freien und kreativen Unternehmen und seiner gemeinwohlorientierten Wirtschaftlichkeit immer weiter differenziert werden, um das soziale Ganze richtig zu begreifen.

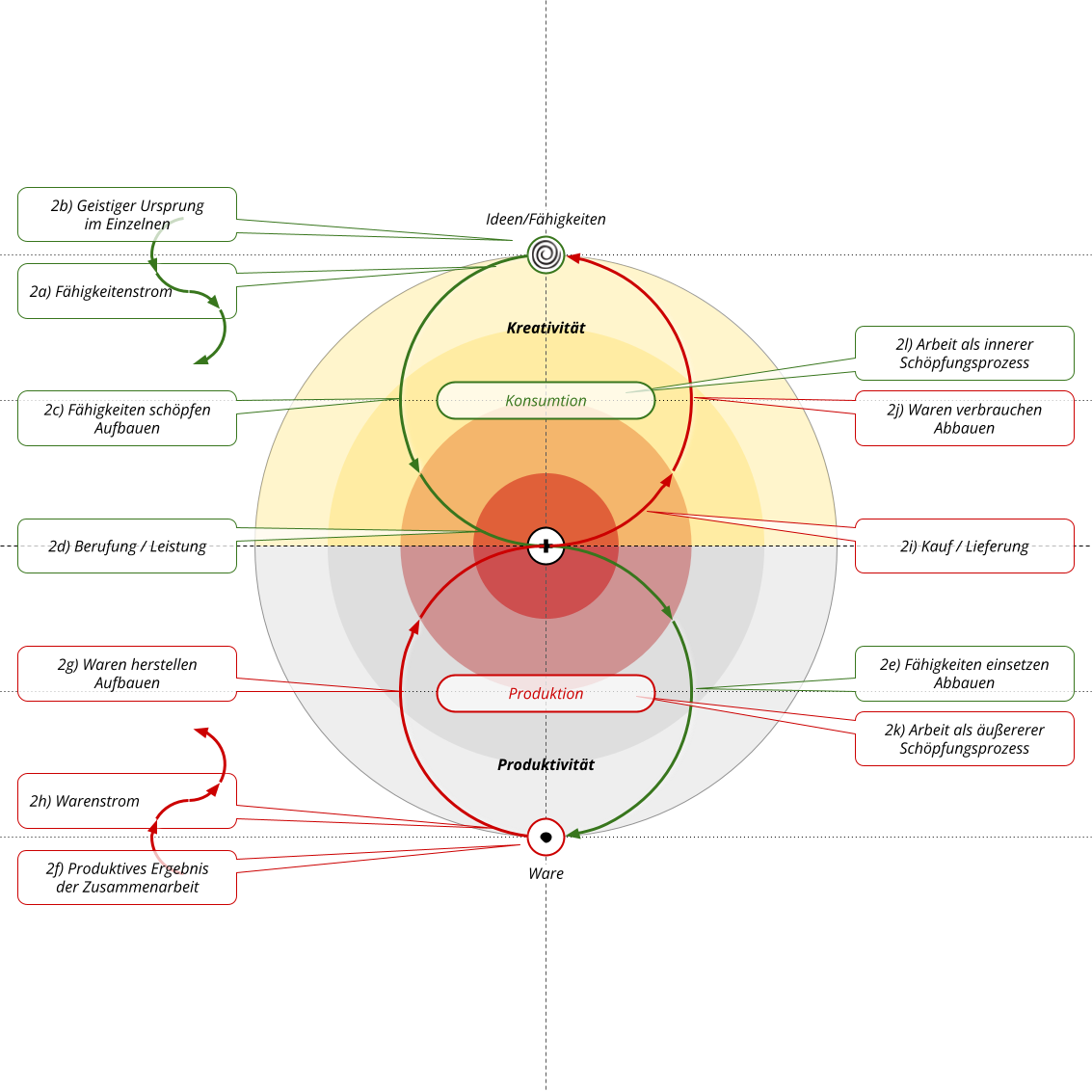

Abbildung 2: Arbeitsbegriff

2) Arbeit als Schöpfungsprozess

Moderne Industrieprodukte entstehen mit einem hohen Grad an Arbeitsteiligkeit. Die Arbeit zahlreicher Menschen fließt in die Herstellung von Düsenflugzeugen, Quantencomputern, aber auch Schokoladentafeln ein. Es braucht die Fähigkeiten der Menschen im Betrieb oder am Fließband und auch die der Ingenieure, der Designer, der Kaufleute, des Personalwesens, der Führungskräfte und unzähliger anderer.

Es strömen also vielfältige Fähigkeiten in den Produktionsprozess. Diesen Fähigkeitenstrom zeigt die grüne S-Kurve (Abb. 2a). Sie verläuft vom oberen Pol durch das Zentrum zum unteren Pol. Der Ursprung der S-Kurve liegt im kreativen Denken des einzelnen Mitarbeiters (Abb. 2b) – er schöpft Fähigkeiten aus sich selbst heraus (Abb. 2c). Jede Fähigkeit ist etwas Individuelles, Besonderes und Einzigartiges – und jede Fähigkeit wird irgendwo gebraucht. Es kommt auf jeden Einzelnen und seine Fähigkeit an, es hängt aber nicht von ihm ab.

Im Zentrum verdichtet der Unternehmer den Fähigkeiten-Strom, indem er die richtigen Menschen »beruft« (Abb. 2d) und deren Fähigkeiten in die Produktion leitet. Hier geschieht eine Umwendung der Kreativität aus dem Innen des Einzelnen in die gemeinsame Produktion im Außen. Jetzt werden die Fähigkeiten eingesetzt (Abb. 2e), sie kommen zur »Leistung« (berufene Fähigkeiten werden geleistet). Auch diese Umstülpung von Innen nach Außen verdeutlicht die grüne S-Kurve.

Die Fähigkeiten fließen zusammen und die Produkte werden erzeugt (Abb. 2f). Die hergestellten Waren (Abb. 2g) strömen nun wiederum zum oberen Pol, in das Feld der Kreativität. Diesen Warenstrom zeigt die rote S-Kurve (Abb. 2h).

Die Waren werden gekauft und geliefert (Abb. 2i) und damit geschieht der gegenpolige Vorgang wie beim Fähigkeitenstrom. Die im Außen entstandene Ware wird verbraucht (Abb. 2j). Das Konsumieren macht es dem einzelnen nun möglich, erneut kreativ tätig zu sein – Konsumtion ermöglicht Kreativität. Auch hier geschieht eine Umstülpung, diesmal von Außen nach Innen.

Der Begriff Konsumtion bedeutet Konsum, also das verbrauchen von Waren, aber auch das Aufgehen eines einfachen Tatbestandes in einem übergeordneten, umfassenderen. Die übergeordnete und umfassendere Sache ist hier, dass die Konsumtion nicht mehr allein dem Überleben dient, sondern der Entwicklung von Freiheit, Kreativität, Fähigkeit und Zukunft.

Mit dem Warenstrom weitet sich das Bild über das einzelne Unternehmen hinaus, denn man stellt seine Waren nicht nur für die eigenen Mitarbeiter her, sondern für viele Menschen in der Welt. Steigt also jetzt der Warenstrom aus der Produktion in die Konsumtion auf, kommt er mit einer unüberschaubaren Zahl von Konsumenten in Verbindung. Deshalb bedeutet das Diagramm ab diesem Punkt nicht mehr nur ein einzelnes Unternehmen, sondern ein verwobenes und gemeinsames Wirken vieler Unternehmen. Außerdem kann man wegen der weltweit verwobenen Arbeitsteilung sagen, dass im Feld der Produktion, die Fähigkeiten aller Menschen irgendwie mit dem eigenen Unternehmen verbunden sind – das wird im nächsten Abschnitt noch genauer beleuchtet.

Das Bild zeigt jetzt zwei Qualitäten von Arbeit. Die bekannte »produktive Arbeit« (Abb. 2k) im Feld der Produktion bedeutet den Abbau von Fähigkeiten und den Aufbau von Waren. Die andere Qualität der Arbeit ist die »kreative Arbeit« im Feld der Konsumtion (Abb. 2l). Das bedeutet den Abbau von Waren und den Aufbau von Fähigkeiten. Dieser als Doppelschleife dargestellte wechselwirkende Arbeitsprozess zwischen Konsumtion und Produktion, Fähigkeiten und Waren, Innen und Außen ermöglicht es, immer differenziertere und höhere Qualitäten von Fähigkeiten und Waren zu erreichen.

So gesehen ist Arbeit keine banale Pflicht zur Selbstversorgung und Konsumtion ist keine wahllose Verschwendung, sondern beides ist sinnvoll für den Schöpfungsprozess, die Selbstverwirklichung und damit für die Freiheit.

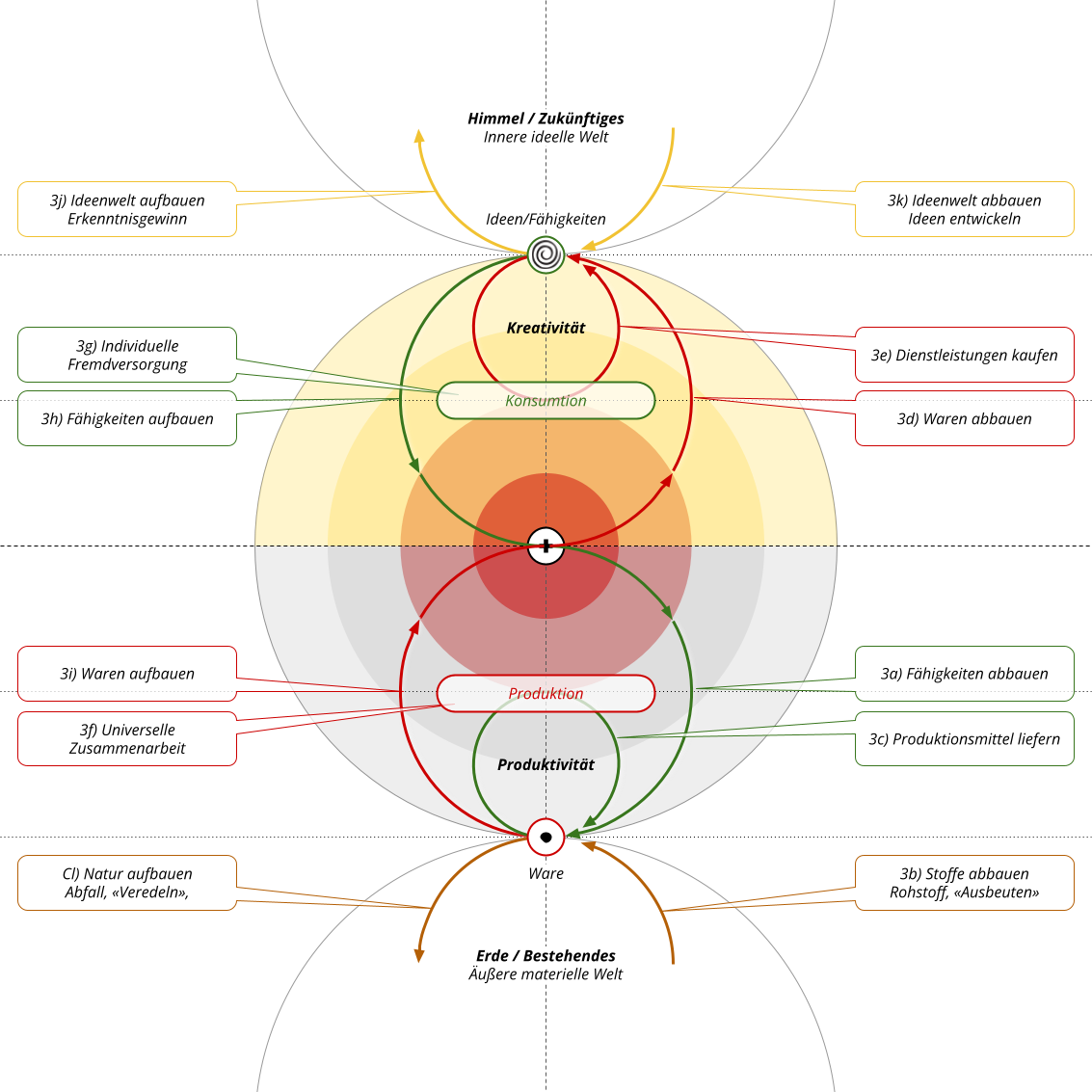

Abbildung 3: Wirtschaftsbegriff

3) Wirtschaft als soziales Ganzes

Ein Unternehmen steht nie für sich allein. Durch die Waren- und die Fähigkeitenströme ist es weltweit verwoben mit allen anderen Unternehmen. Dieses Gewebe bildet eine Art Weltunternehmen, ein soziales Ganzes, in dem Konkurrenzverhalten widersinnig ist.

Ich habe bereits beschrieben, wie die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter in die Produktion strömen (Abb. 3a). Außerdem fließen Rohstoffe in die Produktion (Abb. 3b). Diese werden aus der Erde »ausgebeutet« und durch den Einsatz von Fähigkeiten zu Waren umgeformt. Weiter benötigt die Produktion Maschinen und Vorprodukte. Das Einfließen dieser Produktionsmittel wird durch die kleine rote Schleife im Feld der Produktion dargestellt (Abb. 3c). Durch die Investition in Produktionsmittel fließen eigentlich die Fähigkeiten der Mitarbeiter der liefernden Unternehmen indirekt in die eigene Produktion ein. Hier überlagert sich jetzt das Bild des einzelnen Unternehmens mit dem der liefernden Unternehmen. Die Zahl der eingesetzten Fähigkeiten erweitert sich auf eine unüberschaubare Anzahl, denn auch das liefernde Unternehmen beruft Mitarbeiter und bezieht seine Produktionsmittel wiederum von weiteren Unternehmen. Mit jedem Unternehmen, dass Produktionsmittel an andere Unternehmen liefert, dreht die kleine grüne Schleife eine neue Runde.

Auf der anderen Seite – der Konsumtion – fließen ebenfalls indirekt unzählige Fähigkeiten in die Fähigkeitenbildung der eigenen Mitarbeiter ein. Zum einen, weil die Mitarbeiter Waren von anderen Unternehmen konsumieren (Abb. 3d) – zum anderen, weil die Mitarbeiter Dienstleistungen konsumieren (Abb. 3e). Damit sind hier Waren gemeint, die dem Erhalt und der Erweiterung der Fähigkeiten des Einzelnen dienen und die nicht industriell arbeitsteilig erzeugt werden, z.B. Schriftstellerei, Pflege, Gastronomie, Handwerk, Therapie, Bildung oder Kunst. Die kleine grüne Schleife (Abb. 3e) im Feld der Konsumtion zeigt, wie auch hier unzählige Ideen und Fähigkeiten in den Prozess hineinströmen. Jedesmal, wenn ein Dienstleister den Warenstrom in eine Dienstleistung umwandelt, dreht kleine rote Schleife eine Runde.

Im Ganzen kann man sagen, dass alle Unternehmen und alle Menschen ein weltweites Beziehungsgeflecht bilden – das ist ein lebendiges soziales Ganzes. In diesem sozialen Organismus ist Konkurrenz sinnlos, denn Unternehmen sind wie die Zellen oder Organe – damit der Organismus gesund bleibt, muss man nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Das bedeutet »universelle Zusammenarbeit« (Abb. 3f) – theoretisch arbeitet jeder mit jedem zusammen.

Deshalb arbeitet auch niemand für sich selbst, keiner ist Selbstversorger, sondern man arbeitet immer für andere – das bedeutet »individuelle Fremdversorgung« (Abb. 3g). Jeder kann aus der zur Verfügung stehenden Warenvielfalt konsumieren, was er jeweils braucht, um seine individuellen Fähigkeiten aufzubauen (Abb. 3h), weil andere es hergestellt haben (Abb. 3i). Die eigene besondere Fähigkeit kommt wiederum zur Geltung, um Waren für andere herzustellen. So wächst eine immer weitere Spezialisierung und Differenzierung, was eine steigende Qualität von Waren bei sinkendem Aufwand ermöglicht. Durch wechselwirkendes Aufbauen in der linken Seite des Bildes und Abbauen in der rechten Seite werden der Mensch, die Ideenwelt (Abb. 3j, 3k) und die Natur (Abb. 3l, 3b) immer weiter veredelt.

Die individuelle Fremdversorgung bedeutet Freiheit, die universelle Zusammenarbeit bedeutet Liebe. Alle produzieren gemeinsam, was jeder Einzelne braucht. Dadurch kann der Einzelne sich frei im Feld der Kreativität entfalten, seine Fähigkeiten entwickeln und diese in das Feld der Produktivität einbringen. Am Ende geht es tatsächlich darum aus Liebe, nämlich aus Liebe zu mir und meinen Fähigkeiten, aus Liebe zu den Fähigkeiten des Anderen und aus Liebe zu dem kreativen Potenzial der Menschheit und aus Liebe zur Freiheit zu arbeiten – und eben nicht für das Geld.

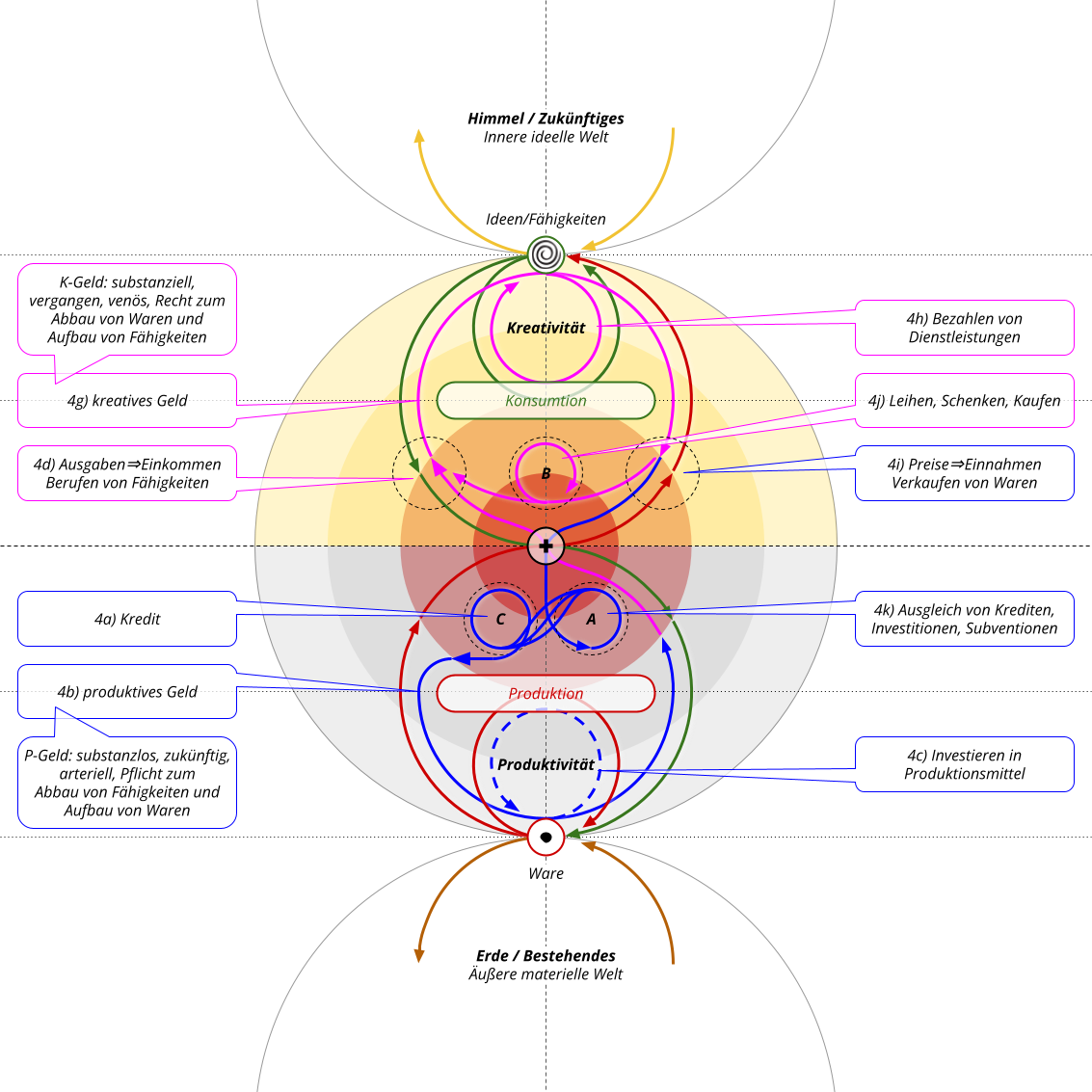

Abbildung 4: Geldbegriff

4) Geld als Kreislauf und Qualitäten

Im sozialen Organismus ist das Geld der Gegenstrom zum Arbeits- und Wertschöpfungsprozess. Der Kreislauf des Geldes ermöglicht es nicht nur, produktiv tätig zu sein, sondern vor allem das Zukünftige, Kreativität und Fähigkeiten zu entwickeln und zu verwirklichen.

Der Geldkreislauf beginnt im Zentrum, wo der Unternehmer seine Initiative entfaltet. Will er sein Unternehmen in Gang bringen, braucht er Geld. Das Geld bekommt er als Kredit (Abb. 4a) von einer Central- und Creditbank (C-Bank). Das Geld für den Kredit wird neu und zinsfrei durch Buchgeldschöpfung geschöpft.

Das Geld strömt dann in das Feld der Produktion und wird »produktives Geld« (P-Geld) (Abb. 4b), denn es ermöglicht jetzt das Produzieren, indem es Investitionen in Produktionsmittel (Abb. 4c) und Ausgaben für Fähigkeiten (Abb. 4d) ermöglicht. Dabei ist zu beachten, dass die in Produktionsmittel fließenden Gelder indirekt auch Ausgaben für Fähigkeiten sind. Alles Geld wird im Ganzen letztlich für Fähigkeiten ausgegeben.

Mit den Ausgaben für Fähigkeiten (Abb. 4d), steigt das Geld auf in das Feld der Konsumtion und wird zu Einkommen (4e). Die Grafik zeigt deutlich, wie durch den Sog der Ausgaben der Fähigkeitenstrom in die Produktion geleitet wird – an diesem Schnittpunkt bildet sich der Fähigkeitenwert (Abb. 4f), der Preis für Fähigkeiten, das Einkommen.

Mit dem Aufstieg des Geldes in das Feld der Konsumtion wird es »kreatives Geld« (K-Geld) (Abb. 4g), denn es ermöglicht nun dem Einzelnen ganz frei und individuell seine Fähigkeiten zu erhalten und zu erweitern. Dazu können die Konsumenten Dienstleistungen (Abb. 4h) tauschen oder industriell hergestellte Waren (Abb. 4i) kaufen. Teuren Konsum finanziert die Konsum- und Privatbank (B-Bank) (Abb. 4j).

Die Grafik zeigt, wie durch den Sog der Einnahmen der Warenstrom in die Konsumtion geleitet wird – an diesem Wendepunkt bildet sich der Warenwert (Abb. 4k), also der Preis für Waren. Mit dem Verkauf der Ware (Abb. 4i) fließt das Geld zurück zu den Unternehmen. Es steigt wieder ab in das Feld der Produktion und dient nun der Tilgung von Krediten sowie dem Ausgleich von Investitionen und Subventionen (Abb. 4j) durch die Ausgleichs- und Assoziationsbank (A-Bank). Damit findet das Geld sein Ende, es wird vernichtet, bis der Kreislauf mit neu geschöpftem Geld wieder beginnt.

Im Kreislauf des Geldes durch den sozialen Organismus ergeben sich zwei verschiedene, aber wechselwirkende Qualitäten des Geldes. Erstens ist das P-Geld im Feld der Produktion der Gegenstrom ein Sog für die produktive Arbeit. Es ist substanzlos, potenziell und zukünftig, denn die Ware soll ja erst produziert werden. Wie arterielles Blut gibt der Geldstrom Energie in den Organismus hinein, um die Produktion zu ermöglichen. Für Produzenten bedeutet das die unternehmerische Pflicht zum Abbau von Fähigkeiten und zum Aufbau von Waren. Zweitens ist das K-Geld im Feld der Konsumtion die Sog- wirkung für die kreative Arbeit. Es ist substanziell auf Bestehendes, also auf die Vergangenheit bezogen, denn hier sollen bereits produzierte Waren verbraucht werden – die Ware ist also schon da. Wie venöses Blut ist hier der Geldstrom bereits im Rückfluss zu seinem Ausgangspunkt, zum »Herzen«, der C-Bank (C). Für Konsumenten bedeutet das K-Geld das individuelle Recht zum Abbau von Waren und dem Aufbau von Fähigkeiten.

Fazit

Dieser Artikel bietet eine außergewöhnlich klare und ganzheitliche Perspektive auf die grundlegenden Wirtschaftsbegriffe: Unternehmen, Arbeit, Wirtschaft und Geld. Er zeigt, dass die wahre Bedeutung dieser Begriffe nicht der Egoismus und die Maximierung von Profiten ist, sondern die Förderung von Freiheit, Kreativität und Gemeinwohl.

Unternehmen dienen dazu, Bedürfnisse zu erfüllen und nicht allein der Gewinnmaximierung. Arbeit ist ein schöpferischer Prozess, der Fähigkeiten aufbaut und freiwillig in den Dienst des sozialen Ganzen stellt. Die Wirtschaft wird als lebendiger sozialer Organismus, als Weltunternehmen verstanden, in dem Zusammenarbeit wichtiger ist als Konkurrenz. Geld wird schließlich als organischer Kreislauf dargestellt, der die Entwicklung von Fähigkeiten und die Verwirklichung von kreativem Potenzial ermöglicht.

Die vorgestellten Begriffe sind nicht nur innovativ, sondern auch essenziell für die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie fordern dazu auf, eingefahrene Vorstellungen loszulassen und ein neues Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zu entwickeln. Dabei wird deutlich, dass es für die Zukunft zunächst nicht um technische oder bürokratische Maßnahmen geht, sondern um eine grundlegende Veränderung der Denkweise – eine Revolution der Begriffe.

Dieses neue Wirtschaftsmodell ist kein utopischer Traum, sondern ein praktischer Ansatz, der den Menschen ins Zentrum stellt. Es geht darum, eine Wirtschaft zu schaffen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich, kreativ und nachhaltig ist.